文章发表于2025年6月台湾“戏曲学院”《戏曲学报》32期(繁转简)

【摘 要】:四百五十多年前,闽北刻书商新安堂余氏,用一本广东潮州和一本福建泉州的同名写本《荔枝记》重刊为《荔镜记》。其刊本国内无存,只为日本、英国大学图书馆各收藏一本,上世纪五十年代才先后被发现拷贝出来。学者一开始研究便为其归属于“潮”还是属于“泉”产生纠结和分歧。台湾大学吴守礼教授、香港铙宗颐教授和英国牛津大学龙彼得教授,都发表各自的意见。笔者则在《戏曲学报》2009年第六期发表《一脉相承五百年》一文,阐述《荔镜记》在泉州一脉传承于清顺治、道光、光绪三本《荔枝记》。2013年笔者意外地从韩山师院吴榕青教授的介绍中得知,潮州于1958年,从古墓中出土一批明代手写的剧本,其中有《荔枝记》,但只存两片残页,经比照研究,它们是潮州《荔枝记》写本,只传承于潮州明万历《荔枝记》。据此终于解开重刊造成的纠结,回归“潮归潮”“泉归泉”的原貌,各守本份,各美其美。本文在于回溯《荔镜记》世代传承的曲折历程,以利于对非物质文化遗产的抢救与保护。

关键词:荔镜记 荔枝记 潮泉二部 出土残页 地域声腔 泾渭分明

《荔镜记》戏文刊刻问世,至今已有四百五十多年。它不是某位先人的大作,而是福建北部建阳刻书商新安堂余氏,在明代嘉靖丙寅(1566)年间,找来一本广东潮州和一本福建泉州的手写的同名的《荔枝记》重刊的。当年编书人余氏也许一见两种写本都同名是《荔枝记》,而且主要人物也同是陈三、五娘、益春、林大等,便以为是同一回事。只是两本“字多差讹,曲文减少”,还不够完满,所以便加入《彦臣》《勾栏》等四项并无直接相关的品种,“合编”为《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记戏文全集》,以致书名长达23个字,有点叠床架屋、拖泥带水之态。但更大的问题是:广东潮州与福建泉州相距七八百公里,各有各的方言、各有各的声腔、各有各的剧种,自古以来是泾渭分明,“潮归潮”,“泉归泉”,各唱各的调,刻书商却为了生产新产品,硬把两本不同腔调的写本“合编”为一部戏文,开创了戏剧史上一个“不同声腔”勉强凑合的先例。尤其是没有交代“潮泉”双方各自的份额,只在书后特地加个《告白》云:“重刊荔镜记戏文,计有一百五叶。因前本荔枝记字多差讹,曲文减少。今将潮泉二部,增入颜臣、勾栏、诗词、北曲,校正重刊,以便骚人墨客闲中一览,名曰荔镜记。”为后人带来许多误解与纠结。

一、重编的《荔镜记》国内无存却流落在海外

奇怪的是,《荔镜记》当年一出版,便不知去向,连产地福建以至广东都荡然无存,也没见有任何上演的记录(泉州民间戏班上演《陈三》的戏,只靠师傅口传)。反而有两本分别流落在日本和英国的大学图书馆,更是无人所知。直至上世纪三十年代,北京大学的向达先生,曾在英国牛津大学图书馆工作时见过它,并在北平图书馆馆刊发布《荔镜记》的幸存消息,但其时正进入抗日时期,关注的人可能不多,泉州人更不可能获知这一消息。进入1950年代,《荔镜记》才先后为人们所发现。台湾大学吴守礼教授先后获得日本天理大学和英国牛津大学同一版本各自一珍藏本《荔镜记》的副本,开始对戏文尤其是对戏文中的闽南方言的研究。在北京方面,则是戏剧家欧阳予倩和梅兰芳先生,于1956年访问日本时,获得天理大学赠送珍藏本《荔镜记》的副本,回国后曾复制多套,广东、福建先后购得两套。其后“帝王将相、才子佳人”全部下台,传统戏剧也告绝迹,更无人敢去过问它们。

《荔镜记》是依据纯粹虚构的美丽民间故事编成的。传说福建泉州的陈三(伯卿)与广东潮州的黄五娘(碧琚)的爱情故事。故事的起源也许是泉州自宋元南戏兴起之时,就有传说《陈三五娘》的民间故事、传唱《陈三五娘》的民歌和弦管曲,以及小梨园七子班搬演《陈三》的戏剧,而且遍及城乡各地,同时随着泉州人外出的足迹,先后被传到闽南各地和台湾以至东南亚各个侨区。其后又有一本不知何人何时写成并印行的文言小说《荔镜传》(又名《荔枝奇逢集》)在知识界流传。但明刊本戏文《荔镜记》,却少有人见到或提及,反而有人把它与小说《荔镜传》等同起来,造成了众说纷纭,莫衷一是。

这种景象热闹了一个很长的时期,后来也沉寂了,幸得到了1976年秋冬,才逐渐复苏,学术界对《陈三五娘》的文学作品、戏曲、弦管的研究随之兴起,多种史料也慢慢浮现出来。首先是泉州地方戏曲研究社,有幸先后获得英国牛津大学龙彼得教授和台湾吴守礼教授以及他的学生成功大学的施炳华教授,赠送了明清《荔镜记》《荔枝记》等一系列的副本及其研究的论著,再加上本地幸存的戏曲资料,先后编校出版了16卷本(含荔镜记荔枝记及口述本得奖本)的《泉州传统戏曲丛书》以及《荔镜记荔枝记四种》《明万历荔枝记校读》等书,同时在这基础上进行了初步的研究。

在研究中,尤其是在编校《荔镜记荔枝记四种》之时,笔者写了一篇从明刊《荔镜记》到淸光绪《荔枝记》以至当今的传承,是《一脉相承五百年》的《前言》。随后,该文由台湾大学曾永义教授的推荐,于2009年12月,全文发表于台湾戏曲学院的《戏曲学报》笫六册。

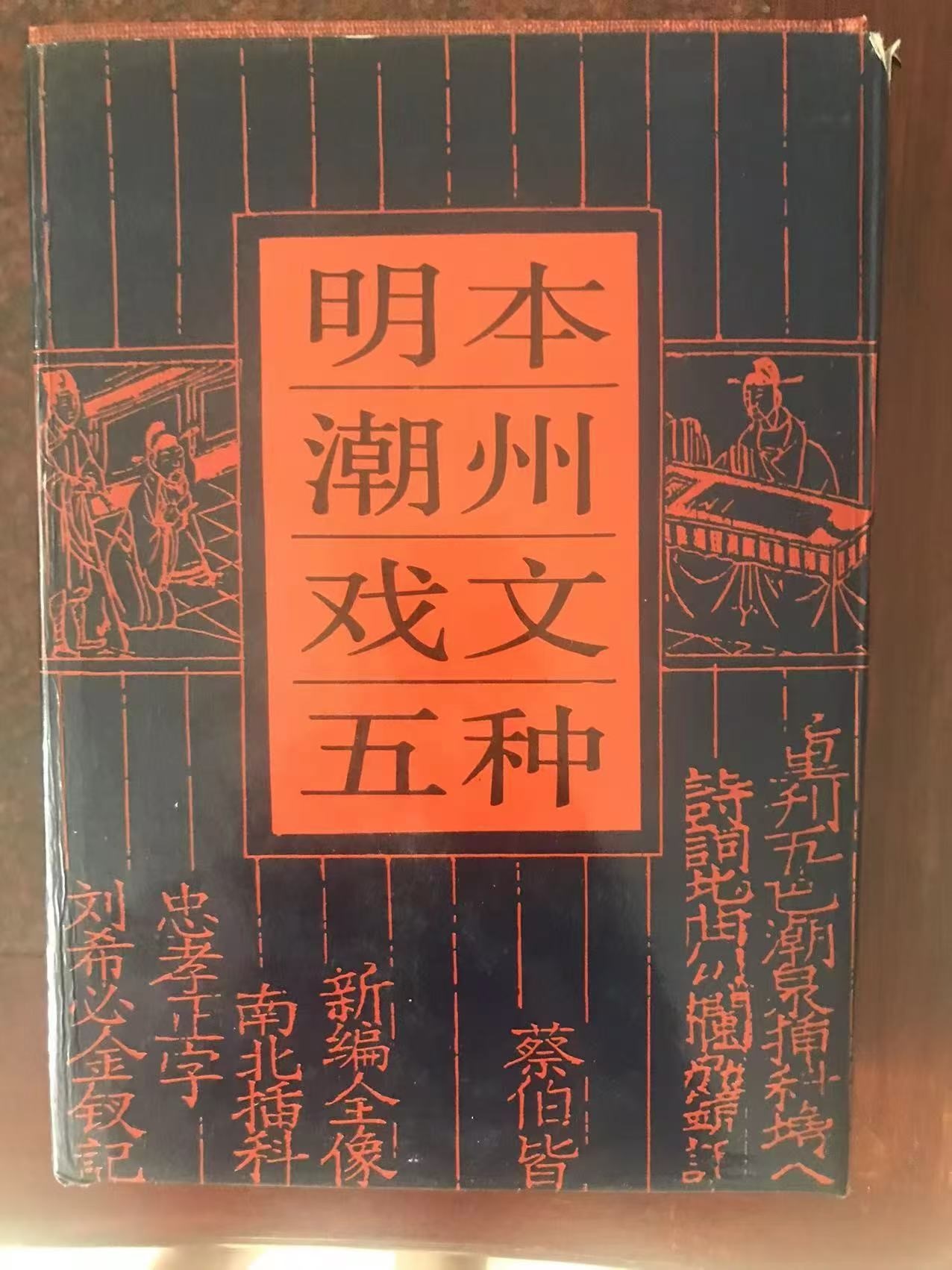

再是在这期间,承蒙香港一位好友许先生,送我一部广东人民出版社1985年10月出版的《明本潮州戏文五种》,其中第三种便是这本《荔镜记》。这部精装的大书中,还有一篇饶宗颐先生为该书写的《说略》,其中一段文字指出:“台湾大学退休教授吴守礼先生即竭一生精力从事这方面工作……他编印的《明清闽南戏曲四种》……可是他收集的《荔枝记》戏文,以牛津藏的嘉靖本而论,分明标题曰“重刊五色泉潮”是合泉州、潮州二本加以会刊(按:《荔枝记》应是《荔镜记》、“泉潮”原刊为“潮泉”)。……把它单纯列入‘闽南’的范围,似乎不甚公允。……”

吴守礼教授则于2001年9月29日,为其所校注的《明万历刊荔枝记戏文校理》一书作序时,对此作出回应。他写道:“饶宗颐教授在《明本潮州戏文五种》说略中,对于我在前述《明清闽南戏曲四种》中把‘潮州’戏文,单纯列入‘闽南’范围,认为‘似乎不甚公允’,至今我不但犹无法分辩,且能了解饶教授爱护乡土心切。……”

这也许是《荔镜记》的“归属权”,即它是归“潮”还是归“泉”问题“笔墨之争”的开始。

两位教授的不同“意见”,自然引起我们的关注,但不敢置评,只想强调一点的是,归根结底是新安堂不该把两个不同省区不同声腔的戏文写本“重刊(合编)”在一起,给后人带来“剪不断、理还乱”的纠结,进而导致《荔镜记》归属权的争论。好在英国牛津大学的龙彼得教授较早发现并研究《荔镜记》,首先关注了这个问题,并仔细地从《荔镜记》中找出77支曲牌,然后在其所辑录的《明刊闽南戏曲弦管选本三种》①的长篇论文《古代闽南戏曲与弦管——明刊选本三种之研究》一文中说:“此剧具有潮州和泉州的色彩,但本子里特别刊明为潮州腔的只有九支曲牌,这就意味着所有其他的曲牌都出自泉州。”其后,笔者进一步检索,发现“刊明为潮州腔的只有九支曲牌”之外,还在第十七出,有陈三、马夫、安童三人合唱的一个唱段,虽然没标示曲牌,但也加注“潮腔”两字。这样,《荔镜记》共有十处唱“潮腔”,其中五娘、益春、林大是潮州人,六处唱“潮腔”,理所当然。但陈三、安童等是泉州人,初来乍到潮州,离乡不离腔,怎能也唱起“潮腔”来?!真的令人匪夷所思。再说《荔镜记》中所有地域性的方言俗字,都再在随后刊行的泉州《明刊闽南戏曲弦管选本三》中出现,而在《荔镜记》出版15年后刊行的纯潮本的万历《荔枝记》,则都不见如“屁股”两字,《荔镜记》作“加川”,潮本《荔枝记》则作“胶资”。又如对林大的恶称,泉本作“灯古”,潮本作“丁钴”。由此可见,潮泉两地自古以来的方言声腔以至方言俗字都是不同的、各有各的特色的。

也许事出此因,或者新安堂有点“版权意识”,所以在《告白》中做出特别的“交代”,声明《荔镜记》是用“潮泉二部”“合编”的,凡是取自“潮本”《荔枝记》的,便加注“潮腔”两字,此外便是取自“泉本”《荔枝记》的。它的这个交代,正好印证了龙彼得教授指出泉州与潮州的曲牌比例为“77:9”,以证明他认为《荔镜记》的主要成份“出自泉州”。

二、潮州从古墓中出土《荔镜记》底本《荔枝记》写本,幸存的“残页”可供溯本追源

即使到此时,社会上对《荔镜记》的归属,似乎都还不太清楚。尤其是对上文提到的三位教授的不同“意见”,关注的更少。经征询出版界人士的看法,他们认为,凡遇到这类问题,通常的做法,是把该刊本的底稿找出来查验一下,不就一目了然各自的份额了吗?但新安堂及其档案,是四百多年前的事物,早已无影无踪,除非奇迹出现,不然怎能找回底稿?

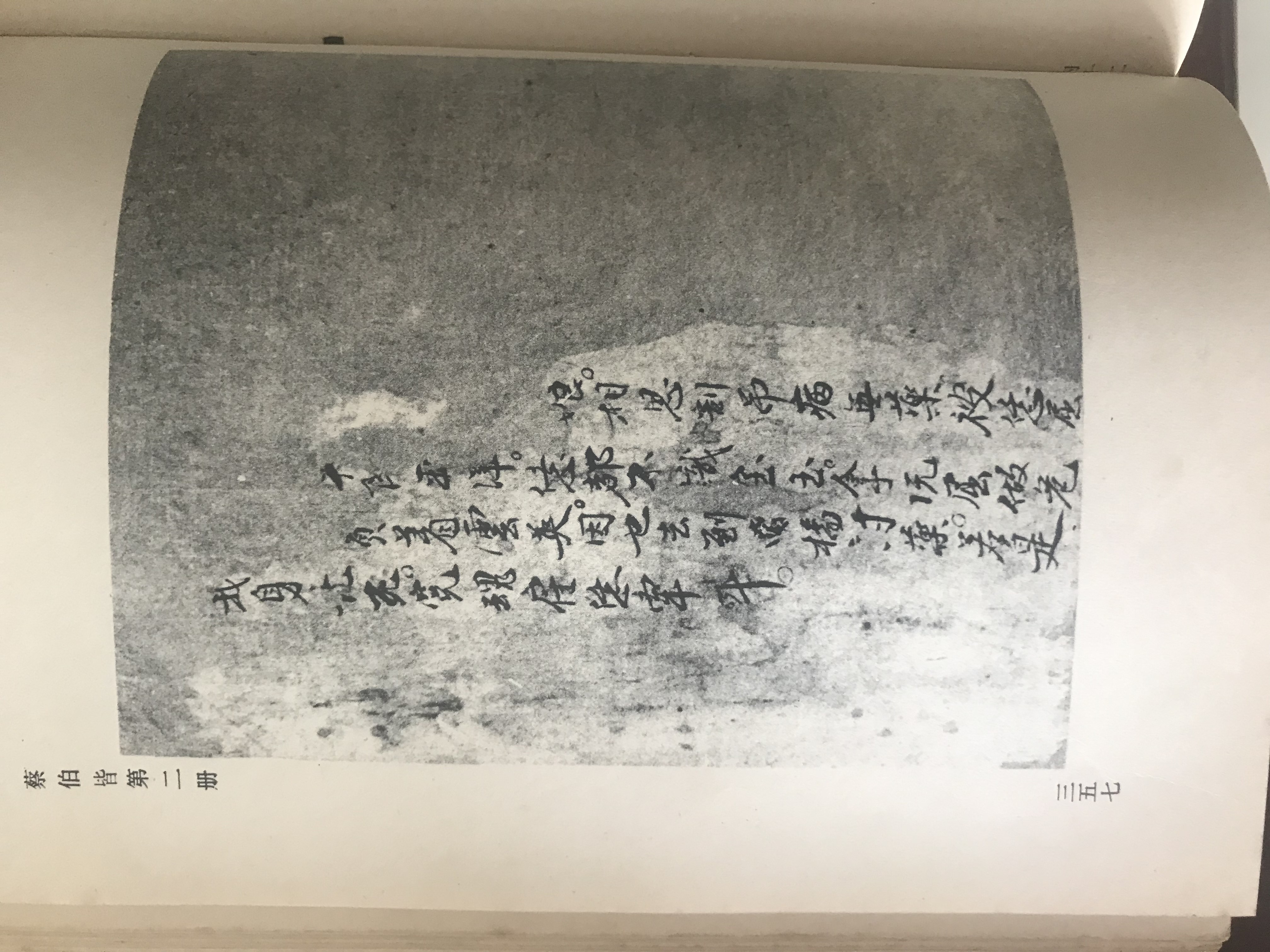

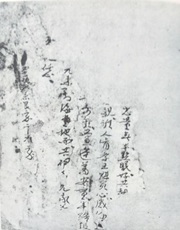

然而,奇迹还是出现。《荔镜记》的部分底稿,不留存在刻书商的档案里,而是收藏在潮州古墓中。2003年,笔者应韩山师院吴榕青教授的邀请,去该院对学生作一次《荔镜记》讲座。会后,吴榕青教授郑重告诉我,潮州在1958年,曾从古墓中出土一批明代手写的《蔡伯喈》等剧本,其中还有《荔枝记》,只是当年没能保管好,以致只剩一些残页,并误编混插在《明本潮州戏文五种》中的《蔡伯喈》之后。

这是个闻所未闻的爆炸性消息,标志着潮州古人珍爱戏曲达到生死不离的程度。笔者一回家,便查阅上文提到的《明本潮州戏文五种》,从中果然找出其残页的一段书影,编于361页。今年5月初,吴榕青教授与一位学生来访,重提这件事,回去后,又把编入《明本潮州戏文五种》的出土残页书影,不是一页而是两页传送给我,后一页编插于上引《五种》的357页。之前,我曾将361页的“〔生唱〕忙笔拜说未尽,夜日思量无半点眠好共怯那为恁你,莫疑我再去重娶亲谁人肯学王魁负幸感你送只寒衣盘缠,封书值千万金。又逢着安童半路报信,说叫我兄来到海丰地面,只去见兄终须会来见恁、匕匕匕”(红字为残页幸存的文字)。这段文字与上世纪龙彼得教授发现并相赠的《新刻增补全像荔枝记》副本,由笔者于2011年点校出版的《明万历荔枝记校读》四十四出相关段落比照,竟然都近乎一字不差。而357页的内容,亦与《明万历荔枝记校读》二十一出剧情有一段相同:“〔生唱〕怨恨侥幸薄情娘相思割吊病无药为伊屈志如虎落平洋伊真不识宝玉掠院体做危石(春白)三兄危石藏珠俗目恶认(生曰)小妹你识古人呾不(春曰)古人做年呾(生唱)裴航若不贪着云英因乜去到蓝桥断约纵然阮割吊先死寃魂顾恁牵叫”。“由此可证明它是《荔镜记》潮州底本的同类写本”② 。

从此可知,新安堂关于《荔镜记》的书名有“潮泉”两字和《告白》说的“潮泉二部《荔枝记》”作为底本是完全可信的。

上述“潮泉二部”既然有“潮本”底本的发现,人们自然会问:泉州《荔枝记》的底本又在哪里?可惜泉州至今未见有此类出土之物,也未闻有同类珍藏写本的幸存。如此说来,岂不是推想而无凭!但话说回来,新安堂余氏所说的“潮泉二部”已证实不假,有其一必有其二,恰如人间,有其父必有其母。那么,泉州的写本有遗迹吗?经过琢磨多时,才悟出它早在清初顺治年间已成为刻本《荔枝记》的底本或其中之一种。这种看法,也许有违常理,因为明嘉靖已有《荔镜记》在前,其后清顺治编的《荔枝记》,无疑要继承其衣钵,不必去另找底本!2010年笔者写的《一脉相承五百年》,就是基于这种认识的。当今再把明嘉靖《荔镜记》与清顺治《荔枝记》一比照,便有个重要的发现:即顺治本与嘉靖本彼此不曾有直接的传承的关系。所以“一脉相承”的“一脉”,不是《荔镜记》的全部,而是《荔镜记》的底本之一,即泉州明代的写本《荔枝记》。理由是:

一是清顺治《荔枝记》,不沿袭明刊称《荔镜记》,而是回到写本年代之原称《荔枝记》以至其后传承的道光本、光绪本都叫《荔枝记》。

二、更重要的是上述《荔镜记》中的十处〔潮腔〕,在顺治本中全然不见了。从而证明《荔镜记》确实是“潮、泉”二腔的合编本,而顺治《荔枝记》,则是纯粹的泉腔本。

三、清顺治《荔枝记》不再用《荔镜记》明传奇的编法,以〔末唱【西江月】〕开场,而是保存了南戏“头出生二出旦”的传统,头一个出场的是陈三〈与哥饯行〉,第二个出埸的是〈五娘赏花〉。由此显示清顺治《荔枝记》底本,可能是宋元南戏的遗响,其来源或有更悠久的历史。

四、是更令人惊喜的是,1952年老艺师蔡尤本的口述记录的《陈三》戏文,竟然与顺治本《荔枝记》一脉相承,而与明嘉靖的《荔镜记》则截然不同。老艺师口述记录本《陈三》及据此加工提高的于1954年华东得奖本《陈三五娘》的精彩戏段,几乎都来自顺治本,其源头无疑是梨园戏历代艺师口传下来的。为此,笔者去年曾撰了一文③,也简略介绍这些背景。

三、新安堂当年把“潮泉”两腔合一,仍给当今对声腔的认知带来偏差

常言道,一方水土养一方人,一方水土也养育一方声腔。《中国戏曲通史》早就指出:“各个剧种声腔的形成,是在当地适应群众的需要,与当地语言、民间艺术相结合,进而逐步变化而来的。每种声腔以它形成的地方命名……。”这话是千真万确的,全国各种以当地方言形成的声腔剧种,无不是一种声腔形成一个剧种,不允许也不存在一个剧种有两种声腔。所谓的“南腔北调”,指的就是声腔不同、令人费解的贬义词语。当年新安堂在重编《荔镜记》时“重刊五色潮泉……”造成的混杂,尽管在书后《告白》该书是供人“闲中一览”,不作为演出本。但至今可能还有人误认为“潮泉”是同一区域、剧种声腔是无差别似的。

因而,不久前“百度”中出现一篇短文,题目是“《〈潮阳春〉(花园外)》,值得关注。其括号中的“花园外”,即泉州的《弦管指谱大全》中第50套的《花园外边》,说的是《荔校记》中陈三带五娘、益春“私奔”出门在花园外边,五娘离开父母百感交集的感叹吟唱。

上述网文(百度2012.12.15)开头称:

“潮阳春”不见于词牌曲牌,就是南戏杂剧,也没有“潮阳春”。很明显,“潮阳春”明代称“潮调”、“潮腔”。“潮调”、“潮腔”,则与“潮剧”有关;……

如其所言,“潮阳春”作为曲牌是不存在的。不然,泉州的弦管戏曲中有“潮调”、“潮阳春”,便与“潮剧”有关。

请注意,这种“与潮剧有关”,以前几百年间,现实中并不存在。只是在近百年来,却在弦管戏曲中偏偏有不少的“潮调”与“潮阳春”的标示。人们也似乎习以为常。也许因此,网文认为泉腔戏曲与“潮剧有关”。同时,潮州还有位研究者据此著文称:“推断梨园戏、潮剧‘潮调’唱腔是明代潮调的嫡系遗传,潮调旋律源自粤东‘灯笼歌’”。④

乍看上引网文尤其是这个“推断”,无不令人大感诧异,随即产生两个问题:

一是“潮阳春”如果不是或不应作为曲牌,那么泉州弦管和传统戏曲中大量的【潮阳春】从何而来?

二是由此而引出的泉州弦管和传统戏曲,是不是与“潮调”、“潮腔”有关,以至于是“明代潮调的嫡系遗传”?

为此,本文拟从史料和实际出发,来讨论这个问题。

(一)先考查【潮阳春】究竟是不是曲牌?

鉴于曲牌是由宋元的词牌发展而来的,因而便从手边现有的资料,由古至今查找一下是否有【潮阳春】。

首先找出了“荟萃了元明清三代重要的散曲选集”的《历代散曲汇纂》(浙江古籍出版社.1998);又有华侨大学朱媞媞副教授拷给我在计算机中的《中国古代曲谱大全》(辽海出版社.2009),共五册,包括《新编南词定律》《太古传宗》等七种,同样是元明清三代的作品,于清初汇编成书,曲谱曲牌真的是“词山曲海”不计其数。其曲谱用工尺,不见工乂。其曲牌,弦管曲谱所用的曲牌,如【玉交枝】【山坡羊】【红衲袄】【柳摇金】【绵答絮】【绣停针】【新水令】【驻云飞】等等,都应有尽有。但就是独缺【潮阳春】。

话说回来,泉州的弦管与传统戏曲的曲牌,或许有所不同,因为它一般都没有严格的格律,句式、字数都比较自由,而且绝大多数是以第一人称“阮”或“我”来宣叙,弦友们常以曲词开头几个字来记住曲名和不同的情绪倾向,似乎不太留心所属曲牌。基于此,要探讨【潮阳春】是不是曲牌,还得从本地区的古今戏曲资料来查找。好在自1985年以来,泉州地方戏曲研究社已先后编校出版的〔弦管类〕书籍有《明刊闽南戏曲弦管选本三种》《袖珍写本道光指谱》《清刻本文焕堂指谱》《泉州弦管名曲选编》及《续编》、《泉州弦管曲词总汇》和协助晋江市编排的《弦管古曲选集》等有20多部。〔传统戏曲类〕的有十六卷本《泉州传统戏曲丛书》,又有直接描写《陈三五娘》爱情故事的有明代嘉靖(1566)年的《荔镜记》及清代有顺治、道光、光绪三本略有不同的《荔枝记》。另外又有明万历(1581)的潮本《荔枝记》等等。经过粗略搜索,共找出【潮阳春】以及为区别节拍不同的长潮、中潮、短潮、潮叠的,起码有一百一十多首,其中唱《陈三五娘》故事的占七成以上,余者则为唱孟姜女、王昭君、貂蝉、王月英、陈妙常等传奇人物及无特定人物的曲目。它们无疑流传了数百年,历历在目,怎能说【潮阳春】不是曲牌呢?

后来再查【潮阳春】在泉州出现的年代,从上述古刊本细细复查一遍,竟然有个重大发现:即上列的弦管戏曲作品,都有个问世的不同时期。大体上可分为前期与后期:前期即自明嘉靖至清光绪年间;后期则由清末民初以来到当今。一经查找,前期刊行的戏文曲谱,如上述的明嘉靖刊本《荔镜记》,最应该有【潮阳春】曲牌,但它却一个也没有。有的多是【望吾乡】。即使写三人私奔途中第三十四出唱的《走到花园》,用的曲牌是【四边静】,也不是【潮阳春】。

再就弦管曲而言,仅以世代传承的两首陈三五娘唱的曲目《园内花开》和《暗静开门》,所标的曲牌都是【望吾乡】。明万历的《明刊三种》、清道光的指谱《花园外边》,只见【倍思】不见【潮阳春】。即使到了清咸丰年间的《文焕堂指谱.花园外边》,也只见“潮调”落“紧潮”,同样也找不到【潮阳春】。再从泉州市区罕见的早期弦管名师丁益武传授的《范志指谱》(黄东汉复制)抄件的《花园外边》,也只有【蜜阳关】【醉蓬莱】。又查抗日胜利后曾省先生带去台湾的《升平奏指谱》,也是【蜜阳关】【醉蓬莱】。只是第二三曲有“右调落紧潮”,总之都不见【潮阳春】,只是“潮”字已经有几处介入。

(二)后期的出版物中,却冒出不少【潮阳春】

上段概述,前期作品不存在【潮阳春】,后期却冒出了许多,它们又是从何而来?

这里再找出另两首具有代表性的古曲来探个究竟,一是指谱套曲即本文讨论的《花园外边》,二是散曲《精神盹》(按:盹原作是顿),分别来讨论一下。

先说本文讨论的弦管指谱套曲《花园外边》。这套指谱最早出现是抄于1846年的《琵琶指南》(2005年本社编校以《袖珍写本道光指谱》为名出版)。《花园外边》中的两段曲,都是《陈三五娘》故事中五娘唱的曲,但它只标“倍思”两字,没有【潮阳春】。

再说《精神盹》,它是弦管界和梨园戏都经常唱的曲目。其内容是陈三挈五娘私奔,途中被捉,发配充军,五娘独守深闺倾诉悲怨的心声。但年代最早刊行这部戏文的明代嘉靖(1566)年的《荔镜记》,在五娘〔忆情自叹〕中,却只有【越护引】《纱窗外》又唱《三更鼓》, 唯独没有《精神盹》。过了38年的万历(1604)年刊行的《明刊闽南戏曲弦管选本三种》,反而在弦管曲集〔钰妍丽锦〕中有了这首《精神盹》的曲词。令人奇怪的是,作为牌名它只标一个“北”字,这似乎不能称为曲牌。进入清代,《荔镜记》的后裔先后有顺治、道光、光绪年间三本《荔枝记》刊行,它们在〔五娘思君〕中不但有《纱窗外》《三更鼓》,而且还有《精神盹》,三首曲词一起同时出现,但它们却都没有曲牌。

1952年,梨园戏艺师蔡尤本口述经记录整理的《陈三•大闷》中,依序出现了上述三首曲,并一一标示曲牌,有【越护引】《纱窗外》、【长滚】《三更鼓》、【鹧鸪天】《精神盹》。请注意,这里的《精神盹》的曲牌既不是单一的“北”,更不是【潮阳春】,而是宋词牌【鹧鸪天】。

由此看来,要问《精神盹》的原配曲牌是什么,还得先研究《明刊三种》中的这个“北”字。就戏曲中的字义来理解,“北”字常指福建以北的曲目或戏剧。但《精神盹》是五娘思君的曲,是地地道道南方的故事南方人的唱腔,不可能是“北”。笔者当年在编校《明刊三种》时,曾为这个“北”字纠结多时,后来受到该书中多种怪异的省笔字的启发,终于悟出来:“北”是“背”字的省笔。而“背”与“倍”同音。“倍”即“倍思”。由此推测:《精神盹》的“北”无疑是它的管门归属正是“背思”即“倍思管”。

从以上两例可以证明:由明中叶到清末,《陈三五娘》中的许多曲目,都还不见有什么【潮阳春】曲牌。

到了民初,终于有了点端倪。首先是泉州市区清源斋,在1912年刊行了12本小32开的散曲选集《御前清曲》,一共刊印了100多首不附工乂谱只标撩拍符号的曲词。其中《听门楼》标【潮阳春】;《三哥暂宽》标“又潮调”;《花园外边》(指谱曲作散曲唱)标“三角潮”;《小妹听》标“三撩倍思”(按:“三撩倍思”在2015年出版的《弦管古曲选集》中作【长潮阳春】。)据此,以现有这些资料而论,【潮阳春】最先出现是在民初清源斋刊行的不太规范的散曲集《御前清曲》。这个民间刻书坊早已消失,无从查询其底稿及其所用曲牌的来源(可能翻刻厦门会文堂的《御前清曲》,有待查证)。

也是在这期间,厦门林霁秋先生重编的《泉南指谱重编》问世,书中的《花园外边》,却不用【潮阳春】,只标“倍思”加上“潮调”两字,成为“倍思潮调”。这也许是把“指谱”《花园外边》唱《陈三五娘》的曲目与“潮”字挂起钩来的开端;又几乎与此同时,旅居台湾的林祥玉先生于1914年编印《南音指谱全集》中的《花园外边》,则干脆只标“潮调”,不用“倍思”。但林霁秋、林祥玉两位先贤的《指谱》,都无视《御前清曲》的【潮阳春】。

时至1953年,泉州旅菲的弦管先生刘鸿沟,在马尼拉编印的《闽南音乐指谱全集》,才对这套《花园外边》首次在题下加了《荔镜传》三字。《荔镜传》是文言小说,不是戏曲,更不必用曲牌。但却标上曲牌【潮阳春】又名【蜜阳春关】,又有词牌【醉蓬莱】。今查证刘鸿沟先生的“又名【蜜阳春关】【醉蓬莱】”可能引自上引的同一城区的“范志指谱”和“升平奏指谱”。由此可见,一首不长的指谱曲《花园外边》的曲牌,已由单纯的“倍思”,再到“倍思潮调”,最后又加上【潮阳春】,以及词牌【醉蓬莱】和查无出处的【蜜阳春关】,这首曲的主旋和基调究竟是什么?随即变得复杂起来,好似一个人有多个姓氏,不知怎么称呼为好,令人困惑。

但这个无源的【潮阳春】作为曲牌,从此登堂入室在《指谱》中,以至遍布许多散曲曲目。

可惜上列三位弦管先生都先后成为古人,当然无从咨询选标不同牌名的依据。但从上述有限的资料来看,泉州弦管“指谱”中的【潮阳春】牌名,可能是刘鸿沟先生首次用上去的(是否参照《御前清曲》已无从稽考)。

而后,梨园戏剧团据老艺师蔡尤本等口述的《陈三》,在1954年之间经整理的新抄本,竟然也出现了十多个【潮阳春】。那么,这里的【潮阳春】又是从何而来,出处何在?好在梨园戏的《陈三》有其系列祖本可供溯本追源。明嘉靖《荔镜记》有77支曲牌,随后有清代的顺治、道光、光绪各有一本《荔枝记》,曲牌相对少了,但继往开来,所有刊本,都没有【潮阳春】!

因此说,梨园戏《陈三五娘》系列的明清古刊本,都没有【潮阳春】,反而在近代以来,冒出许多【潮阳春】。所以不能不说,它们是背离祖先传统的无源之流。

(三)正宗的明万历潮本《荔枝记》,也不见有【潮阳春】

如果说“很明显,‘潮阳春’明代称‘潮调’、‘潮腔’。‘潮调’、‘潮腔’,则与‘潮剧’有关”。那么,查一查正宗‘潮剧’的明刊本是否有【潮阳春】,不就显而易见。前文说过,“潮泉”合编的《荔镜记》,确实没有【潮阳春】,现在幸有一本正宗的潮本《荔枝记》,长年流存在国外,无人所知,是上文提到的为英国牛津大学汉学家龙彼得教授,于1991年来泉州出席学术研讨会时,特地手持一本他拷自奥地利国家图书馆的明万历潮本《荔枝记》副本赠给本社,由笔者接下。笔者于2011年做成点校本《明万历荔枝记校读》,由中国戏剧出版社出版。毫无疑问,这本难得的四百多年前的明万历潮本《荔枝记》书中,最应该有【潮阳春】才对,可惜只有【粉蝶儿】【锦缠道】【地锦当】【金钱花】【出队子】【大迓鼓】【四朝元】等等几十个曲牌,唯独不见【潮阳春】。

再说,如果说【潮阳春】是缘于“潮泉”两地的“陈三”与“五娘”的爱情故事而产生的戏与曲而诞生的。但在广东潮州市以至以“潮阳”为名的潮阳区,当地以及久负盛名的“潮剧”,都没有【潮阳春】。以至于潮州音乐家郑志伟先生曾接到泉州同行寄去多首标【潮阳春】曲牌的曲谱,咨询潮调音乐是否有【潮阳春】问题时,他的答复是“否”。他于2010年著作由中国戏剧出版社于2010年出版的《潮乐文论集》,提到潮调音乐的古老性与独特性,其显例是以“二三四五六”,表示“12356”即“宫商角征羽”五音,所以称为“二四谱”,与泉州古老的“乂工六思一”的弦管“工乂谱”亦截然不同。他书中也没有一处提到【潮阳春】。

由此可见,四百年前的潮剧、潮调,以及最早用陈三五娘故事编成单纯的潮州戏曲刊本《荔枝记》,都不存在什么【潮阳春】。因此说,网文所称的“很明显,‘潮阳春’明代称‘潮调’、‘潮腔’。‘潮调’、‘潮腔’,则与‘潮剧’有关”。是肯定不能成立的。

进而言之,“潮腔”“潮调”与“泉腔”“泉调”自古以来分别是潮州、泉州的优秀传统文化,世代传承,至为宝贵。但没有也不可能融为“潮泉腔”或“潮泉调”。

新中国成立以后,潮州保存下来的有一个折戏《大难陈三》,以纯“潮腔”演出,也很受欢迎,至今网上还可以看得到。泉州保存下来的却是连台本戏文《陈三》,1952年由蔡尤本口述、许书纪记录,整理分上下集,可供两个专场演出,之后再经林任生等多位名家反复加工提高,在1954年参加华东戏曲会演,泉州梨园戏《陈三五娘》一鸣惊人,轰动了剧坛,荣获多项大奖。潮州潮剧团派人去观摩,并当场学习这出戏。会演后又派姚璇秋等三位名演员来泉州梨园戏剧团,对三个主要人物一对一地学习其表演,回去时还带去梨园戏剧团赠与的《陈三五娘》演出本,随即加以移植,配上潮调音乐上演,亦获得很大成功。珠影还把它拍摄搬上银幕,改名《荔镜记》。其实是取自潮剧移植梨园戏华东得奖本《陈三五娘》,不是直接取自《荔镜记》。因为当时少有人知道有《荔镜记》(梨园戏剧团及至1958年才从北京购回复制品),而且得奖本《陈三五娘》只是蔡尤本口述《陈三》的上半部更不是《荔镜记》。

1987年,泉州的梨园戏剧团为扩大业务演出剧目,还组队去潮州学习观摩潮剧创作的古装戏《张春郎削发》。回来以后,梨园戏领导把刊于《剧本》月刊的《张春郎削发》剧本,交由老编剧施培植移植为泉腔方言,由作曲家王爱群配上梨园音乐,然后由导演庄长江加以提高排练上演,亦取得很好的效果。

从以上两项事例,可进一步证明,潮、泉的戏曲声腔,各有各的特质与优点,只能移植,不能通用,更不可能融为一体。

总的说,《荔镜记》的戏文,只是刻书商新安堂一时把“潮泉”不同地域声腔人为的“合二为一”,而且仅仅止于在《荔镜记》纸本上,而两地的一切的戏曲活动,总是“潮归潮”“泉归泉”,各守本腔,各自发挥,各得其所,各美其美。因此,开头引述的所谓的“推断梨园戏、潮剧‘潮调’唱腔是明代潮调的嫡系遗传,……’”是脱离实际、不存在也不可能成立的个人一时之见。鉴于当今全球开展保护人类非物质文化遗产、国家更加重视保护知识产权的重要时刻,人们期待对古刊本《荔镜记》的身世,有个更准确的认识与解读,以利于更好地保护与传承。

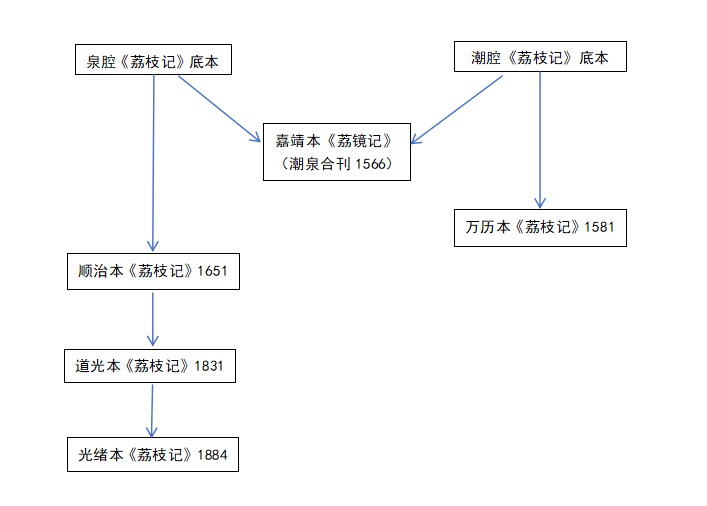

(下图为华侨大学朱媞媞副教授特地为此文画一传承示意图,更加清晰明白)

(以下《明本潮州戏文五种》及357、361页残页书影,为广东韩山师范学院吴榕青教授提供)

注:

① 台湾南天书局1998年5月龙彼得自费出版。泉州地方戏曲研究社2003年校订为《明刊闽南戏曲弦管选集》,由中国戏剧出版社同年出版。

② 所谓同类写本,乃缘于当年刻书印书很难,抄书则是常事,一本同类的书有许多大同小异的抄本。潮州东月李氏于1581年,找来同类的另一写本《荔枝记》加以编集、由书林南阳台叶文桥增补绣梓为万历刊本《新刻增补全像荔枝记》,而民间仍有同类有同有异的写本,所以它们不可与现代同版书各本书一字不差,以致两页残页亦有这类的小异。

③ 《〈荔镜记〉的前世今生再考辨》,发表于《中国音乐学》2024年第二期。

④ 江西师范大学“硕士研究生学位论文”,郑守治《明代潮调曲体研究.摘要》。