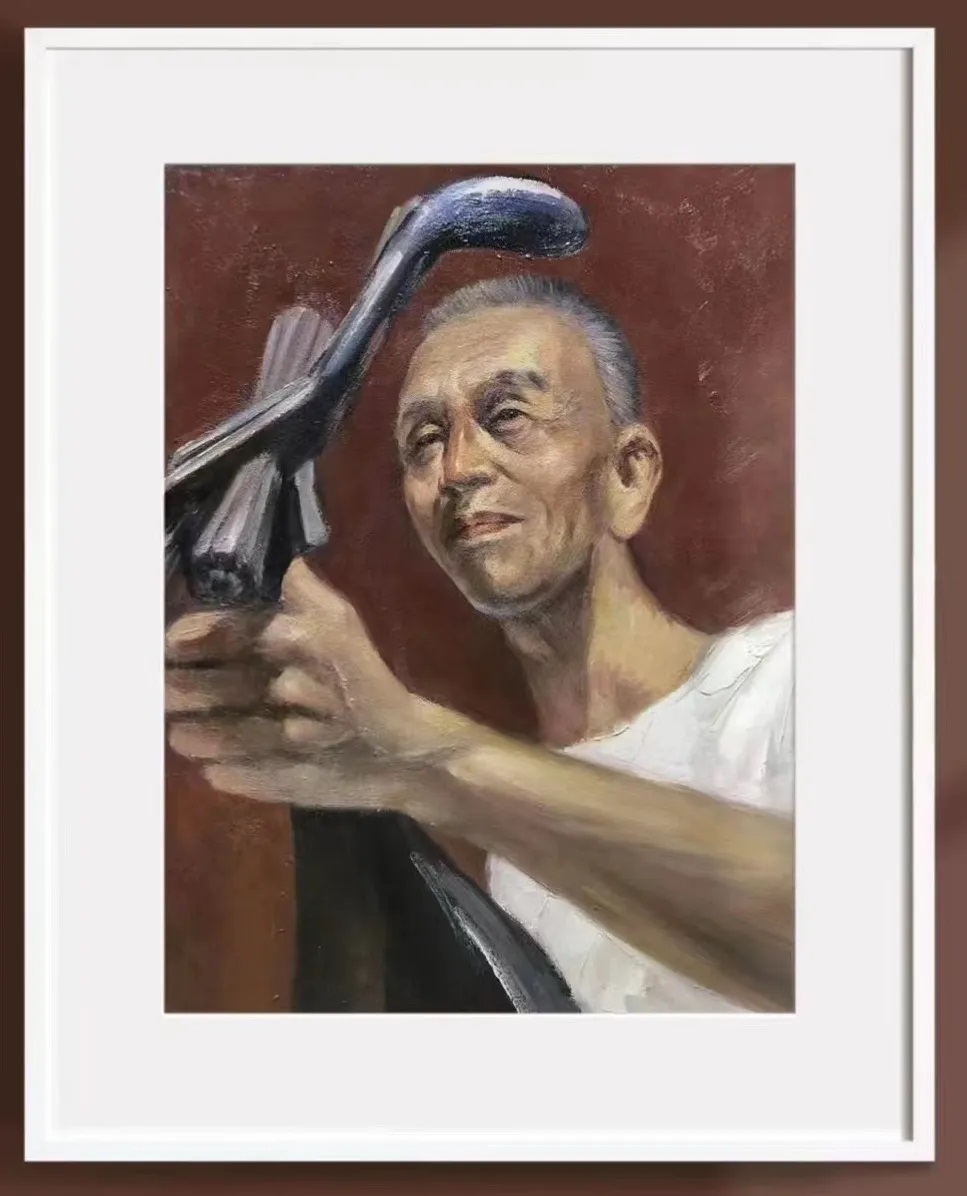

庄步联先生(1911年—2002年),这是一个著名而又低调的名字。他从事南音事业凡七、八十年,吹拉弹唱样样精通而名扬海内外;理论研究改革创作而作品颇丰;传授技艺诲人不倦而桃李天下;老骥伏枥 志在千里,八十多高龄依然进南乐团执教鞭,为泉州的南音事业培养了大批优秀人才,现在活跃于泉州南音乐坛的中坚力量,大都出于他门下。庄步联先生的名字与精神永远鼓舞着大家,继续推动着南音事业的前进。他的丰功伟绩己铸就成一座丰碑,将永远屹立在南音人的心中。

庄步联

庄步联先生自述

公元1911年8月16日(辛亥年闰六月廿二日),我出生在泉州一个靠打工度日的穷苦家庭。家父为我取名“步联”,大概是希望这根独苗能一步一个脚印,勤学向上,将来能联络亲友,共同奋发,荣宗耀祖吧。但奈我八岁时失去双亲,再也不懂得父母痛爱的滋味,更谈不上入学堂。九岁时即以我稚嫩的体力,打杂帮工,求得三餐。古城泉州,风华物茂。大街小巷,庭前树下,那悠扬婉转的南曲,给我幼小的心灵莫大的鼓舞,苦楚的生活无限的安慰。十岁时,我用难得的二角铜钱买来一支品箫,胡吹滥奏,噪音刺耳,惹得三婶气恼地大骂是“狗吹螺”。但我却觉得挺有乐趣,且却自以为日渐进步。1926年我16岁,想应有先生指点,即拜庄咏祺为师,1932年又拜陈武定为师,蒙二位师傅悉心指教,茅塞顿开。至此,我算真正地步入东方古典艺术的辉煌殿堂。

解放后,政府重视发掘整理民间艺术,弘扬民族文化,我深受鼓舞。于1951年联络弦友庄泳祺、吴瑞德、陈天波、何天锡、陈尔士共六人,发起成立“泉州南音研究社”,并多次参加省、地市文艺会演,屡得奖励。1952年,我参加省组队赴上海参加华东地区曲艺会演。1954年,我任市文联秘书,是年,省文化系统再度组队,我荣任副队长,率队赴上海参加华东地区古乐会演。我以一曲琵琶独奏《南海赞》赢得听众喝彩,受到文化部首长夏衍,杨荫浏等领导同志两度接见、勉励、合影留念。并与上海著名北琶演奏家卫仲乐等交流演奏技巧,互赠纪念品。在万分激动之余,我决心为祖国千年文化,为弘扬南音艺术,尽自己一份力量。1958年,我国卫星上天,市领导关怀鼓励,要我创作一南音曲谱,以示庆贺,以作献礼。我遂潜心构思,认真谱写,几度修改,以《百花齐放》命名,并赴省、赴京演奏,博得好评,并载入南音史册《指谱大全》第六集。至此,泉南指谱只有不知久远年代流传下来的经典曲谱,而没有现代人,甚至近代人的作品的局面被打破了。

1976年我退休后,仍不改初衷,不遗余力,对先师教导的艺术,全面分析研究,历十余载,深有所得,以继承传统,发掘整理,教育传授,改革创新,突破局限,对南音原理,及工X谱与简谱互译、对照之方面,皆有较大的成就、我所抚育的南音新秀辈出。1979年省电影公司摄制组来泉拍摄新作《喜元宵》,我携孙女上银幕。《喜游闽南十八峰》是我在“继承南音真韵”而又大胆革新的又一丰硕成果。记得少年时就听先师讲“倍思窟,会得入勿得出”这一南音俗语。这一古老相传的规矩我内心早就提出质疑,决心突破此难关。经十余年反复推敲构思。到图书馆借阅泉州府志,选取闽南地区十八座风景秀丽的名山为素材,写成词,颂家乡山水,再谱成四个调,十八的腔之曲,从根本上否定了“倍思窟,会得入勿得出”这一相传千年之规矩,此一成功的创举,获得省电台的重视,连续数周播出,在海内外引起了巨大的反响。

1984年省艺校聘我为泉州南音主课教师,我倾注精力,埋头教学,为使南音真韵后继有人尽力。还由省电台录制的新曲子《想眺望》对台广播数周,并在市广播电台介绍本人事迹达半个月之久,省电台还发给奖金。1985年获省文化厅授予艺术先进教师的奖励。1986年率南音班学员赴省录制《南音新秀演唱集》八盒。

解放至今,我先后发掘整理和抢救的传统南音曲谱编印11册,其中13腔(中滚》20首先后发行1500本;配合中心任务而创作的新曲有100余首,其中得奖的在半数以上;十余年来,整理曲艺剧本16本。《愿指日共奏一曲庆团圆》体现海峡两岸人民盼统一的热切愿望,在1982年《武夷之春》音乐会上获创作奖。在我市先后演出有百余场;《昭君出塞》、《赌博害》演出二百余场;《审月英》一剧也获创作奖,本人得到奖金。最荣幸的是我获得陈云同志颁发的获奖证书及陈云同志书写的《出人出书走正路》的中堂。

▲庄步联先生自述音频

▲庄步联先生琵琶清弹《四时景》

步联轩继往开来