庆祝泉州南音列入人类非物质文化遗产代表作名录15周年

《福建艺术》2024年第10期发表本文

历史文化名城福建省泉州市有种古老的传统音乐,原称弦管,今又称南音。现存的“指、谱、曲”三大类,既有声乐曲,又有器乐曲,共有五六千首,世代传承千年以上。其原始载体一是手抄曲谱,再是口传身授。及至清咸丰年间(1857)才有一本唯一的木刻本《文焕堂指谱》和民初的石版印刷的《泉南指谱重编》出版,印量不多。其后印刷业进入铅印时期,缘于没有那种复杂的字模,不能承印,所以只能刻蜡版油印,大大影响了人们使用和读懂这种古谱,更限制了它的广泛的传承。20世纪七八十年代以来,全国进入改革开放新时代,各行各业无不热烈响应,新生事物大量涌现,传统文化逐步复苏。人们期待对弦管“声谱同步”:泉州南音实现数字化网络化古乐也应得到新的认识并加以抢救保护与改革创新。

时来运转,传承千年的古乐得到全新的认识

时在1983、1984 年,中国音协副主席、中央音乐学院原院长赵沨等多位音乐界名家,为接受联合国教科文组织编写一部《音乐在人类生活中的意义》的书,便到泉州调研并现场观摩南音演唱。专家们首次当面聆听泉州民间乐团弦友的演唱演奏,无不深受震撼与惊喜。因为他们在中国音乐史中,都知道有“丝竹更相和,执节者歌”为汉代相和歌的记载,但都以为是历史的尘烟,早已消失得无影无踪了。今天却活生生地呈现在他们眼前。用丝弦做成的横抱琵琶和二弦、三弦,和选用十目九节的石竹雕刻的洞箫组成的伴奏,而歌唱者双手执刻有“发皆中节”的五片檀木制成的拍板如怨如慕地歌唱,无不令在座的客人好似意外逢着久别的亲人,激动不已。于是赵沨在演唱后提笔题写“南音是一部活的音乐史……”随后在泉州举行的多次座谈会和研讨会上,进一步响亮提出“南音是中国音乐历史的活化石”的口号,并于1985年6月,在泉州成立一个隶属于中国音协的二级学会的中国南音学会,推选赵沨为会长、黄翔鹏等多位音乐界名家和泉州市多位离退休的领导干部为副会长。

赵沨会长提出的“泉州南音是中国音乐历史的活化石”的观点和“中国南音学会”在泉州成立,随即给泉州市政当局和社会各界带来巨大的激励与震撼,进而彻底消除“四旧”的余悸,一致要求应及时加以保护与振兴。

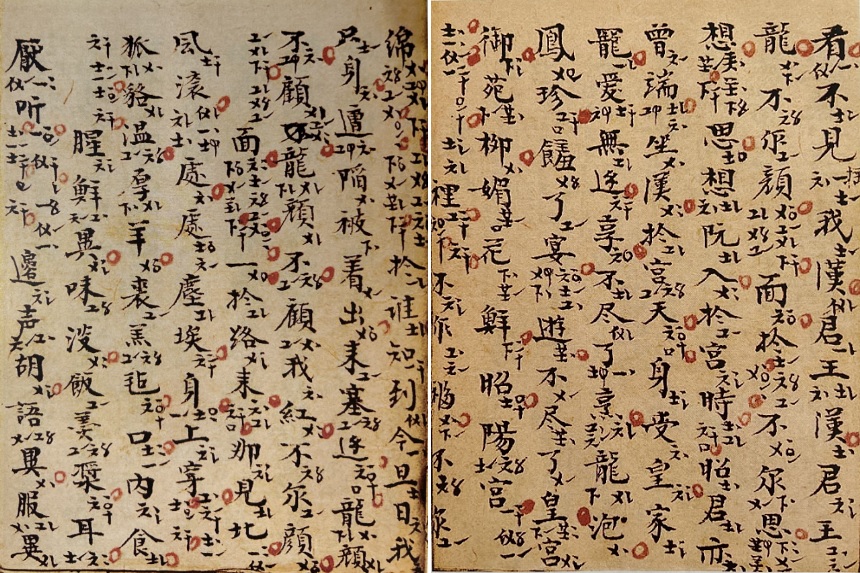

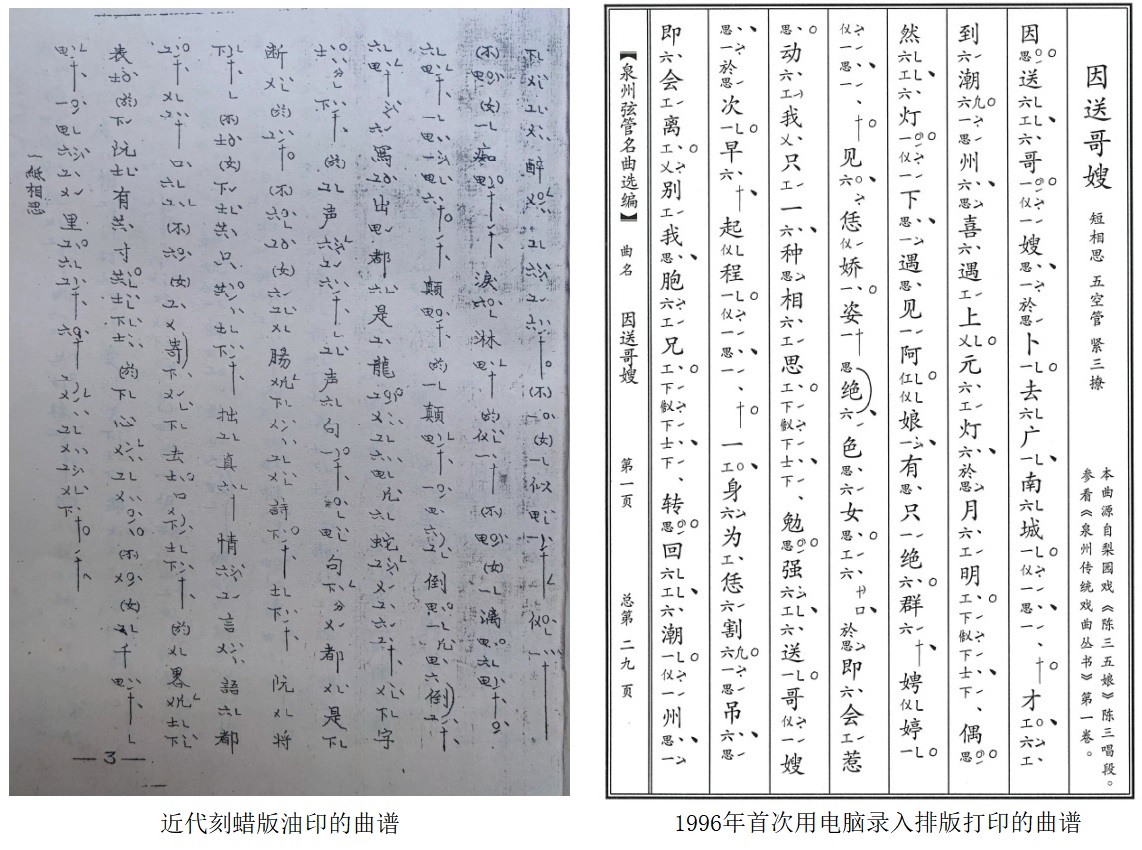

同在1985年的12月,一个由省市文化界离退休干部为主的“泉州地方戏曲研究社”(以下简称泉州戏研社)也应运而生,社长朱展华,又是南音学会副会长。戏研社同样是属于体制外的民间团体,为的是协助市政府文化主管部门抢救幸存的传统戏曲和古乐。但万事起头难,一开始对于南音和戏曲等传统文化,要怎样保护与抢救,大家一时都心中无数。尤其是南音,它更加是非物质的,其幸存的遗产,又分散于海内外民间之中。历代幸存下来的是抄于纸上各色各样的曲谱,和众多弦管人默背在心中的曲目,通常都看不见,摸不着(当然还有某些物质分散在各班社的乐器和若干抄簿)。再说纸上的曲谱,是以“乂工六思一”五个表音汉字,伴有琵琶指法、撩拍符号,纵横交错,深奥复杂,有人视同“天书”,向来只能手写、个别的有木版、石版印刷,最近几十年来只能刻蜡版油印。总的说它十分脆弱,很难摆上台面(以下两种可供参考)。

面对固有的难题,终于有人想突破

社会上向来认为弦管人是比较保守的。正因为保守,才能把千年古乐的原生态保存传承一些下来。所以对这些宝贵的遗产,从未闻有人敢想去变革它,因为观念上以至技术上的许多阻力一时都难以跨越。

中国南音学会在泉州成立,为泉州文化界带来许多新观念、新认识。时为泉州第六中学音乐老师的吴世忠,他大学读的是新音乐,但又是弦管世家,所以便加入这个学会,并想编写一本曲谱,拟用新音乐的五线谱来解读复杂难懂的弦管工乂谱,只能用硬笔来画五线谱的音符,满纸有如蝌蚪群的符号,密密麻麻,既不美观,进度又慢。经过多年的折腾之后,他突然想起在中国南音学会活动时,认得的中国艺术研究院音乐研究所所长黄翔鹏先生,他有本著作《传统是一条河流》中,一篇《漫谈音乐数据的电子化处理》的论文,提出“走自己的路,来创造中国的记谱仪器并推而广之……”的话,顿时受到启发,于是萌生试用电脑技术来编排曲谱,但他没有也不曾接触过电脑,便找同校年轻的计算机教师李文胜,探讨用电脑制作曲谱的可能性,经双方讨论认可以后,便从1995年起开始合作,吴世忠先整理曲谱符号,李文胜则在电脑中设计软件,然后一再调试,逐步把所有数据输入电脑,经过反复修改完善,终于用打印机打出眉目清秀的竖排的工乂谱的样品。

这无疑是一次史无前例的突破,使弦管曲谱可以告别千百年来靠人工手写和个别木刻石版印刷以及刻蜡版油印的历史,跟上时代进入电脑录入编排的新纪元。

1996年10月,泉州正在举行的第三届中国南戏国际学术研讨会,我们特地安排吴世忠在会上发布工乂谱首次输入电脑并展示电脑制作的全新曲谱,同时宣布下一个目标,是工乂谱同步译为五线谱的计划,令与会者眼睛一亮,为之振奋。因为用电脑制作古老曲谱,国内外尚无先例,又要同步译为五线谱,更是闻所未闻,所以立即受到与会者和媒体的热情肯定与鼓励。于是从地方到省的媒体、到中央电视台,都加以报道,认为是传统文化运用新科技编排的新创举。这一科技创新,也引起两位开创者任教的学校和鲤城区及泉州市科委的重视,并拨专款支持他们购置相应的设备,用于工乂谱的录入和同步译为五线谱。

工乂谱与五线谱对照的《南音名曲选》问世

1998年9月,笔者任泉州戏研社副社长,特地去新加坡,走访湘灵音乐社寻求合作。该社的艺术指导吴启仁听到介绍,又看到传真机收到泉州传来吴世忠、李文胜用电脑编排的曲谱时,非常兴奋,随即向该社负责人报告,便得到热情的支持,决定资助这本书的出版。

吴世忠、李文胜这对伙伴,获得海外佳音,如同雪中送炭,心暖手暖,更加努力钻研,完善各项设计,至11月中,已打出曲谱初稿的清样四百多张。12月8日,湘灵音乐社副社长王碧玉和吴启仁、林少凌等艺友,专程到泉州吴世忠家中观看他操作电脑,让历来只能靠手抄的工乂谱,工整地呈现在屏幕上,同时只要再按一个键,工乂谱便神奇般地直译对应的五线谱。于是,湘灵音乐社出资合作出版这项成果,便成定局。

同月28日,笔者又同吴世忠去北京,在人民音乐出版社副编审黄大岗同志的陪同下,找了人民音乐出版社,又登门拜访赵沨会长和音乐界的吕骥先生、戏剧界的郭汉城先生等。

北京的老专家和出版界人士,对东南海滨有一对特殊的搭档在商品经济大潮中,竟然独闯冷门,惨淡耕耘数年终于取得南音界前人所没有的成果,除了惊喜之外,就是大加鼓励。他们热情地答应为之题词,为之写序言,以奖掖后生。出版界的人士看了我们带去的清样,兴奋地认为,这项创造,无疑为中国的诸多古谱输入电脑,开创了一个科学的方法。因为出版界眼下在编印音乐作品时,五线谱固然可以用引进的软件在电脑中制作,但唱词的汉字,还不可能同步录入,只能用手工一个字一个字地剪贴在胶片上,繁琐低效。而吴、李的创造,则是工乂谱、唱词同时录入,并直译为五线谱,一次完成、精确无误,事半功倍。

在北京期间,吴世忠的身体状况良好。室外天寒地冻,他连大衣也不用穿。回到泉州以后,是吴世忠心境最好的时期之一,他又孜孜不倦地整理曲谱和稿件的撰述。

我们戏研社也正在兴致勃勃地筹划编辑出版一部工乂谱与五线谱对照的新曲谱的重要时刻,谁想得到,正在大有作为的活生生的吴世忠,竟然撒手而去。他前年有过心脏病发作,住过院。这个时期,他自我感觉良好。那天是1999年3 月28日星期天上午,他抱着孙女,步行去他任教的泉六中取报纸,而后沿体育场边散步,十一时多,不幸的事突然发生了……

吴世忠的溘然去世,此项开发也面临半途而废的危险。再是在忙乱中,李文胜开发的全部数据的硬盘不慎失手砸坏,无法修复。真的是好事多磨,祸不单行!

其后在痛定思痛中,李文胜只好从头再来,重新设计和录入,再由本社多位同事协助和吴世忠女儿瑛莺找出其父的手稿,经过整理编入书中,然后以我社与新加坡湘灵音乐社署名合编,于2000年1月,由中国戏剧出版社出版一部首次用电脑编排的五线谱与工乂谱对照的《南音名曲选》。中国艺术研究院音乐研究所特地在北京为此书举办首发式,与会的赵沨会长同几十位专家学者们一致认为,这项创新是为解读古谱,开拓了一项全新的途径,是一次重大的跨越。同时也为开拓者之一的吴世忠英年早逝深感惋惜。

《南音名曲选》的出版和发行,并受到音乐高层和各界的充分肯定,可告慰吴世忠在天之灵,也意味着此项开发创新完满告一段落了。但形势在发展,转眼到了2002年,泉州市启动南音申报“人类非物质文化遗产代表作名录”活动。我们被指定参与此项工作,首先着手征集南音的史料作为申报的历史凭证。此时我们刚好收到一本新出版的“闽南文化研讨会”的论文汇编,读到台湾成功大学施炳华教授的一篇文章,论述了他的同事胡红波副教授从台南古董店高价买下一部清代咸丰年间刊行的《文焕堂指谱》孤本,当时我们喜出望外,随即打电话找施炳华教授,请他与胡红波副教授商量合作再版。施教授提出,看能不能用电版排版印刷,我们出于急切需要这种古谱作为历史凭证,随即满口答应他“完全可以”。胡红波副教授听说以后也很支持,随即将原刊本逐页拍照编号,对漫漶不清的字迹还特地一一加注,并写了一篇介绍该刊本的文章,然后打印装订成书,邮寄到泉州来。我们接到这本《文焕堂指谱》的副本,由衷感激两位教授的倾诚无私帮助。但副本一到手我又犯难,因为懂行又热心此事的吴世忠可惜不在了,由谁来做、怎么做?别无选择,只好再找李文胜,他虽是理工专业,过去对工乂谱完全陌生,好在有编《南音名曲选》的经历,便接受下来,指导爱人蔡靖华从头学起,她尽管从来没接触过弦管,对工乂谱更是从没见过,尤其面对一百多年前的旧谱本复印件,要费尽眼力辨识,然后耐心地把副本中的各种符号,一一录入电脑打印出来,再经我们请行家校对后的一改再改,最后加上胡红波、施炳华两位教授的文章和领导、专家的序言,编成一部厚重的书,由中国戏剧出版社出版一部史上首次用电脑编排的纯工乂谱的《清刻本文焕堂指谱》,又加上一部由英国牛津大学龙彼得教授发现提供给我们校订出版的《明刊戏曲弦管选集》,作为南音申报文本第二稿的典籍附件。

这是该软件首次用于抢救再版古谱得以正式出版,开创了一项新纪录。而更重要的意义,是此项软件从此转化为生产力。因为当年南音由市政府作为一件大事启动“人类非遗”的申报,影响所及,便带动了城乡各地的弦管班社的复活和振兴,大量的新老弦友急需传统曲谱,于是我们就用这种软件编印出版了《泉州弦管名曲选编》《泉州弦管名曲续编》等,又为晋江市录入编排《弦管指谱大全》和八卷本《弦管名曲选编》等先后出版发行。让海内外弦友感受到古老的曲谱面貌一新,增强了学习交流的兴趣,也为彰显泉州南音的历史文化价值提供看得见的历史凭证。中国艺术研究院负责保护非遗工作的领导和专家王文章、乔建中、田青、张振涛等,都很高兴分别为之写了热情洋溢的序言。

工乂谱、五线谱、简谱对照的《新谱式弦管曲选编》及《泉州南音教程》的出版

至此,应该说,用电脑编排、现代印刷的传统曲谱,已经可以满足弦友的需要,但同时又有一种新的需求提了出来,即为适应南音进入中小学课堂和普及社会公众既不懂工乂谱又不会看五线谱,需要的是工乂谱与五线谱对照再加上简谱的曲谱。为此,我们又提议李文胜继续研发,他又默默耕耘,其时的艰辛不用细说,终于也获得成功。我们于2006 年,为之编辑出版一种工乂谱、五线谱、简谱对照的《新谱式弦管曲选编》,由中国戏剧出版社出版,印了数千册,广泛分发,大受欢迎。文化部为此颁发创新证书,予以肯定与鼓励。

市教育局、文化局原先要编印一本《泉州南音基础教程》,以应中小学师生的需要,但因缺乏适用的谱例而耽搁多年,当时看到《新谱式弦管曲选编》,便把此项任务交给我们编印,我们与乐团的专业人士曾家阳合作,于2009年编成一部有南音基础知识加上“三种谱对照的曲谱”的规范曲目,由福建人民出版社出版,印了一万五千册,又再加印,在中小学和社会广泛分发,兄弟地区也有人来要这种书,如今已经是一本难求了。

从无声曲谱到“声谱同步”出版两部有声的书

以上所说的,是经过三次艰辛的跨越,编印出版了大量的曲谱以供应社会的需要。但是所有的曲谱都是与国内外任何曲谱一样:全部是无声的静悄悄的。而再一次跨越,则是别开生面,试图突破“谱归谱、曲归曲,各自存在”的宿命。机缘是泉州南音于2009年9月30日申遗成功以后,文物市场中那些录存南音的百年老唱片,其价值随之水涨船高。同时,台湾率先出版一部用弦管老唱片编印的《听见历史的声音》,2014年,厦门也出版一部《听见厦门历史的声音》,内容丰富、印刷精美。可惜以上两本书,一不附曲谱,二都听不到历史的声音。我们一开始抢救南音老唱片时,也遇到这个问题。缘于泉州南音唱的是方言古语,又是一字多音。以致常听有人说“南音很好听,但不知唱什么?”

因此,当我们在抢救南音百年前的老唱片时,首先便是设法让老唱片能再发出声音来,同时又能便于传播出去,又能让听众知道“唱什么”。于是我们便要求李文胜再开创一款史上不见的具有关键意义的“声谱同步”的智能曲谱,使得历来谱归谱、音归音,彼此分开的音与谱的“合二为一”,然后再一一制成二维码,编印于书中,读者只要用手机微信扫一扫,其乐音便立即在曲谱上同步“唱”出来。此次的全新开发,最后终于编成一部弦管音乐史上第一部真正有声的书《听见南音历史的声音》,再由中国戏剧出版社出版,读者只要用手机扫一扫书中任何曲目的二维码,便能听到该曲的“声谱同步”的声音。这种智能化“声谱同步”的全新曲谱,随即受到广泛的欢迎与重视。其后这部书经上报参评,获评为福建省社科二等奖,省政府颁发获奖证书。

泉州南音从数字化到在网络中传播

最后一次的更大跨越,是为使《听见南音历史的声音》书中的二维码有个链接站,并使人类非遗泉州南音能“一步登天”,通过互联网供各地的爱好者共享,因而随即申办一个“泉州南音记录工程网站”(简称“泉州南音网”)。于2017年11 月,在泉州举办“中国泉州南音第十二届大会唱”之时开通,我们还同时编印了一本有140首老唱片和传统的指、谱、曲共500首声谱同步的二维码小册子,连同那本真正能《听见南音历史的声音》的书,作为大会唱的礼物,分赠来自国内外嘉宾。嘉宾们用手机扫一扫书中或小册子中的二维码,便能视谱听曲,无不兴奋地称赞“很新奇、很方便!”有的弦友立即把这新鲜事用手机转发,一时间城里城外的弦友,纷纷托人来要小册子。有的朋友甚至把它传至海外侨区,海外的弦友再转传给亲朋好友。所以新创办的泉州南音网,随即为南音爱好者,提供一所不受时空限制,可以自主欣赏古乐南音丰富多彩的曲库。

时隔两年的2019年冬,我们又用这套软件,从四百多年前的《明刊三种》中选出还活到今天的100首弦管曲目,编制出版弦管史上第二本有声的书《泉州明代百首有声弦管曲》,为国家新闻出版署评为“精品出版工程”的前列。其中百首明代声谱同步的曲目也传上泉州南音网中,供爱好者随时随地上网点击欣赏。

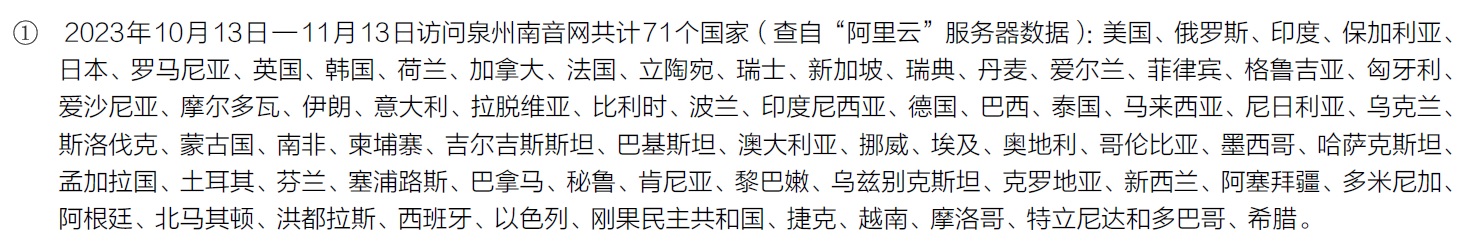

泉州南音在上述多项技术创新实现数字化的基础上,创办了网站,不仅能供网友弦友上网听曲,而且上传曲目与资料只增不减,日积月累,无形中建立了相应的资源数据库。七年来,网站收存的古今中外唱家唱录并配上智能曲谱的有1600 多首;“学术园地”编存当代和谢世的名家对南音的论文几十篇;“南音(弦管)书库”收存本社多年来正规出版的《泉州弦管指谱大全》《泉州南音基础教程》《南音名曲选》《明刊戏曲弦管选集》《听见南音历史的声音》等书,不但可在网上阅读,而且可以全书或选择下载打印应用;此外尚有“南音在海外”“留住记忆”等许多不时之需的资料。尤其是这个无形的南音资源数据库,它既不设门户,而且日夜不息,也没有上班下班的局限,只要你用手机上网,在任何时候,即使三更半夜、节日公休,都可以在国内国外任何地方上网选听曲目或查阅资料。因此,不少网友称赞泉州南音网如同“选听南音免费的大超市”“永不关门的南音资料库”。网站有了这种独特的功能,所以国内外访问泉州南音网的人越来越多。最近复查:除了国内各省市之外,全球还有71个国家都有网友访问泉州南音网。①每天国内外的访问记录都有二三万条,有时甚至突增至十多万条。

泉州南音网,成为海内外弦友保存和交流曲目的平台

泉州南音网自创办至今已近七年整,创办伊始考虑的突出问题,就是要有曲目与资料的不断来源,以供制作上传,切忌“三日打渔两日晒网”,更不能无米断炊。后来发现,这种窘境幸得没有出现。归根到底,是泉州南音网本身具有的独特的吸引力,其保护与传承非遗南音的目标,与海内外弦友保护与传承非遗南音的愿望是相一致的,因而得到热心支持,经常提供曲目与资料。

众所周知,泉州南音过去与其他音乐一样,都是随生随灭的。后来虽然有了录音技术可保存于老唱片、卡带和光盘。但这些资料的绝大部分,都分散在海内外爱好者手中,年久也会损坏,而且还得有播放器,才能唱出声音来,不然如同废物一般。开展保护非物质文化遗产工作以来,文化主管部门曾开展一次普查,但却不能也难以把民间保存的资料,一一收集起来。即使征集起来,事后要怎样保管,怎样还原其声音,又能怎样完善地传播出去,不但涉及所有权问题,更大的是技术问题,所以其普查结果,只能写在书面的报告中。

泉州南音网创办一开始,首先用专项经费收购老唱片,然后翻录出声音来,再编配首创的“声谱同步”的“智能曲谱”;又有50 套新唱录的《指谱》也都编配“声谱同步”的“智能曲谱”。这种弦管史上首创的新鲜事,令海内外弦友眼睛一亮,看到保护和传播弦管古乐有了全新的方法,而“声谱同步”,便十分有效地解决了长期困惑人因方言古言不懂“唱什么”的老难题。

这种“声谱同步”的“智能曲谱”一在泉州南音网中展现,便吸引广大的弦友的关注。于是泉州南音乐团多位在岗和退休的唱家,非常赞赏这种“声谱同步”的全新的保存和传播方式,便把他们平时收存的得意的录音资料一一送到网站,希望也配上“智能曲谱”传上网,让它们再活起来,以供原有的知心的听众重温以前美妙的旋律。该团一位负责人,则把以前收存的一代名家马香缎生前在海外教学自弹自唱的几十套“指套”光盘,也送上门来,以期配上智能曲谱传上网,让名家的唱腔永远活在人间,再传承下去。石狮市有位中学老师谢先生,把平生收集的所有唱带,也许出于支持泉州南音网,也许担心久放会发霉变质,便装箱开车送到泉州来。上述各种主动送来的卡式带和光盘,网站经请一位旅居厦门的热心的林先生义务翻录,然后一一制成“声谱同步”的“智能曲谱”先后传上网。过后即原件全部奉还,并指导他们从网中下载自家曲目,“收藏”于手机中或拷于U盘中,得以永久保存传世,或自家欣赏或转发给亲朋好友。他们都是专业人士、传统音乐的爱好者。他们认为这样做是最科学最先进地保护与传承非遗南音的好方法。尤其是让多位谢世的名家的唱腔,仍可复活供后人欣赏和借鉴,以期“音容宛在”,“人亡艺不绝”。

此外,“声谱同步”的“智能曲谱”,也有利于南音教学。晋江市有位陈姓传承人,平时教学生,都要打印曲谱分发,而且要不断地视唱。如今有了泉州南音网,网中又收录她所唱的曲目,而且全部配上“智能曲谱”。因而凡上课,她便叫学生打开手机上网找出正在传授的曲目,让学生跟着唱,并交代学生课余亦可上网复习。对此,大家称善,事半功倍。

上述弦友网友为网站的传播动能尤其是被“智能曲谱”的吸引,一开始当然仅限于本地区及邻近地区,其后便慢慢扩大到海外和国外。源于以泉州为中心的闽南人,早在千年左右的宋元时期,就有不少人下南洋各地去谋生。但离乡不离腔。乡音语言和音乐随人走,便被带到世界许多地方,其中主要是东南亚闽南华侨聚居的地区,一旦稳定下来以后,乡音难忘,便把老家的弦管班社也相继组建起来。再说泉州南音自列入“人类非物质文化遗产代表作名录”之后,就具有供全人类共享的与互相交流的义务。但世界很大,在互联网问世之前,音乐的传输和音乐作品的传送,总是因为空间距离遥远所以相当困难。但不论在国内或国外的弦友,都有一种强烈的寻找知音“以弦会友”和互相交流共享的愿望。时至1977年,新加坡泉籍华侨丁马成先生,出任新加坡湘灵音乐社社长,便想到在东南亚各地的弦友和团体,需要联络交流,于是在1977年便倡办首届亚细亚南音大会唱,有港澳台地区及马来西亚、菲律宾的弦友参加,盛况空前。随后港台地区及菲律宾也举办相似的活动。南音的发祥地泉州市则自1981 年至2023 年,共举办了14 届国际南音大会唱。一种千年古乐,能办如此盛大的国际大会唱,在世界音乐史上,尚属罕见。弦友们说,他们之所以热心参与各届大会唱,一来是以弦会友,二来是当面欣赏兄弟团体的唱奏,以资学习与交流。

那么,要向同好者当面学习与交流,除了国际大会唱之外,平时还有没有别的更方便的途径呢?后来,泉州南音网的创办,便为海内外弦友的交流,突破了时空的限制。有位身处遥远西半球的曾国仕先生,从晋江旅居加拿大几十年,当时曾带去琵琶等乐器,但当地找不到一个知音人,寂寞多年,后来发现有了泉州南音网,便常与之为伴,还一再写了点评网中曲目的短文,以及琵琶弹奏的经验,用微信传过来由我们发表于网站中“学术园地”专栏。有一次回乡,还特地来访泉州南音网。印度尼西亚有位华侨李先生,一家人都会唱曲,并多次把现场照片用微信传过来,我们随即把它编在“留住记忆”或“南音在海外”专栏中,以反映南音在海外的传承。马来西亚有位陈女士,把她早年唱的一首《一路安然》传过来,我们为之制作传上网,受到行家的赞赏,她很高兴,随即又传来一曲的音频和当地报纸褒扬她的演唱的剪报,我们为之编入“留住记忆”栏目中。

老唱片中有首百年前王皆福唱的名曲《我为你》(《陈三五娘》故事),为美国役挫公司1913年录制的,至今已经过了111个年头。但我们缺了头一张唱片,少了3分20秒的音频,其他的还不错,所以也制作传上网。过了一年多,有人传过来该唱片音频,他不具姓名也不报地址,只说发自莫斯科。这是以前不敢想象的事。我们随即把该音频补上重新制作上传。这首曲终于补缺完整“玉成其事”,如果这位传送者只有头一张唱片而无后续几张,他也可以从“泉州南音网”下载这首刚补充完整的曲目,岂不是“两全其美”!种种迹象显示,不论是加拿大,或是莫斯科已不再遥远,网络使天涯变咫尺,更使泉州南音从此更具有国际性,同时有网站这个平台,可供国内外的弦友网友方便互相欣赏、互相交流。

再说福建与台湾中间虽然隔条海峡,但历史上台湾曾为福建省所管辖,泉州的南音早就传遍全岛。有了泉州南音网连接互联网,两岸的文化交流便不会再被人为地中断,而是更密切更频繁。前年,泉州有位弦友听说一位地道德国人中文名胡若安,在台湾用闽南语唱孟姜女故事的《树林乌暗》,唱得很地道,网站得悉后随即发信息给台湾弦管名家林珀姬教授,她不但传来音频又传来曲谱,网站随即编配智能曲谱加上说明,一传上网,便大受赞赏。随后林珀姬教授又传来她的波兰学生中文名辜安娜唱《推枕着衣》的音像,我们便编配为“音像谱一体曲”传上网。两岸弦友网友上网听这两首曲,无不感到很新鲜,赞许网络的巧妙,把以前遥不可及的人及其歌声可以下载浓缩于手机中,可供随时视听或转发。2022年8月,台湾合和艺苑组织五个团体,抢救如今少有人唱的“七大支头排门头系列”的《倍工四孤四对》的七撩拍(8/2)十首古曲,刻录为五张光盘,用硬壳套装,又加上文图和手抄工乂谱,编印一本书合为一函,由林珀姬教授装箱28套寄运到泉州来,交代分赠泉州20多个南音团体和个人。分发完毕后,我们考虑如今光盘播放器已少有人应用,这批光盘中的古曲恐难发出声音来。于是随即联络林珀姬教授,提议编配智能曲谱传上泉州南音网,她立即征询主持人吴素霞女士意见,答复完全同意。过后,我们加快编配智能曲谱传上网,泉州弦友认为能在网上听曲,比放光盘方便多了。台湾参与此项唱录的一位黄女士,2023年7月,参加台南南声社组团来泉州交流,还特地带来一盘她以前唱录的四首“四子曲”由我们制作传上网,12月初又来泉州出席十四届南音大会唱,再带来早年唱录的光盘,以供制作上网,可见她们喜爱这种创新传播方式。由此预示着网络的应用,两岸弦友的交流会更加顺畅和频繁。

香港有位弦友不论在香港或泉州,把组织弦友唱录的音像都传到网站,以供制作上传让弦友共享。有次到东西欧旅行,也不忘在当地上泉州南音网听曲,问她远距离视听的效果如何,她回复音响和曲谱都很清晰,可见网站传播南音是无远弗至的最好渠道。

总的来说,泉州南音(弦管)在新时代的环境中,由文化界离退休干部和两位中学教师合作,经过20 多年不断的科技创新,把原始的无声的古谱一步步跨越为“声谱同步”的“智能曲谱”,又创办南音网在网上传播,大大方便人们用手机视听优美动听的千年古乐,为保护“人类非物质文化遗产代表作”开辟一条进入数字化网络化的崭新途径,正在发挥着非遗文化的“全景呈现”供“全民共享”的重要作用。

郑国权,泉州地方戏曲研究会名誉会长,研究员。