( 文章刊于《中国音乐学》2024年第二期 )

摘 要:明代嘉靖四十五年(1566)刊行的《荔镜记》是由广东潮州和福建泉州两本不同声腔、不同方言写本合编的戏文,其刊本在国内无存,却为英、日的大学图书馆各保存一部孤本。泉州地方戏曲研究社于1985年成立后,先后从海外、中国台湾地区和泉州获得明嘉靖《荔镜记》、万历潮本《荔枝记》以及清顺治、道光、光绪年间刊行的三本泉本《荔枝记》的副本,并一一校订,连同书影,再加上梨园戏艺师口述的《陈三》和20世纪50年代加工提高而获奖的《陈三五娘》剧本,分别合编为《泉州传统戏曲丛书》《明万历荔枝记校读》《荔镜记荔枝记四种》,由中国戏剧出版社出版。笔者从新发现的《荔镜记》潮州写本底本残页,追本溯源,力求澄清版本归属和学术界对《荔镜记》的某些偏颇研判,进一步揭示传统戏曲在传承发展中的曲折历程。

关键词:《荔镜记》;版本归属;历史源流;泉腔考辨

一

明代有一部描写陈三与黄五娘爱情故事的戏曲文本《荔镜记》,由福建北部建阳新安堂于明代嘉靖四十五年(1566)刊行,距今460多年,但国内荡然无存,却流落在日本和英国的图书馆。直至20世纪30年代,北京大学向达先生在英国牛津大学工作,发现其图书馆有一孤本《荔镜记》,并撰文发表在《北平图书馆刊》,可惜很少人知道。至1956年,中国戏剧家欧阳予倩、梅兰芳访问日本,获得天理大学图书馆赠送一套《荔镜记》书影并带回国。而在欧洲,则是先后任英国剑桥、牛津大学的汉学家龙彼得教授,于20世纪60年代从牛津大学图书馆拷贝了《荔镜记》,并做成微卷寄给台湾大学研究闽南方言的吴守礼教授。

这部书有別于明刊本《六十种曲》中的《琵琶记》《荆钗记》等仅以3个字为名,而是用23字标示,即《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记戏文全集》。全书内容主要写南宋末期福建泉州陈伯卿(陈三)与广东潮州黄碧琚(五娘)的爱情故事。书名拖泥带水、叠床架屋,增入“五色”,即“插科增入诗词北曲勾栏”,成为“全集”,令人眼花缭乱,研判失当。也许出于这个原因,编入大量明刊本的《六十种曲》便忽略了《荔镜记》,以致无人所知。

至于作品主人公“陈伯卿(陈三)”的所在地福建省泉州市,则是1959年由曾金铮、何勋两位文化干部去中央戏剧学院进修,分别为福建省戏剧研究所和泉州梨园戏剧团各买回一套复制品,少数人才知道有这本古戏文。20世纪60年代,梨园戏剧团原来常演的同源自《荔镜记》的《陈三五娘》和所有的才子佳人的戏,彻底退出了舞台,所以再无人过问《荔镜记》。

二

1985年,历史文化名城成立了“泉州地方戏曲研究社”,着手抢救传统文化,先后获得龙彼得教授提供的万历《荔枝记》副本和寄赠的《荔镜记》油印本,又收到台湾大学吴守礼教授据日本天理大学拷贝的《荔镜记》和龙彼得先生寄给的《荔镜记》微卷做成的校理本。

这两部十分难得的古刊本副本,其实是同一版本。但这个版本有个与众不同的特点,即除了《荔镜记》的长书名之外,在书后还有篇《告白》云:“重刊荔镜记戏文,计有一百五叶。因前本荔枝记字多差讹,曲文减少。今将潮泉二部,增入颜臣、勾栏、诗词、北曲,校正重刊,以便骚人墨客闲中一览,名曰荔镜记。买者须认本堂余氏新安云耳。嘉靖丙寅年”。

这种刊本外流历经几百年有幸回归,引起文化学术界的极大兴趣,于是便产生多种多样的解读和研判,并见之于报刊文字。其发表的时间顺序:

一是1976年,台湾大学研究闽南方言的吴守礼教授,首先把《荔镜记》《荔枝记》做成“校理本”,合编为《明清闽南戏曲四种》出版。吴守礼教授和龙彼得教授认为,《荔镜记》《荔枝记》都是用闽南方言写成的作品,所以该书出版后,便分赠泉州及国内外有关学术机构。

二是南京戏曲史家钱南扬先生(1899~1987)于1981年在上海出版了《戏文概论》一书(以下简称《概论》),在第四章“三大声腔的变化”中说:“在宋代即有海盐、余姚、弋阳三大声腔的产生。这里且先谈谈泉州的一本戏文。戏文自从传到那里之后,起初当然只有保持本来面目的由外间传进去的剧本;后来逐渐产生由当地人自己编的地方化了的剧本。……可惜现在见到的”,“仅《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记戏文》一种。”①

钱先生在《概论》46页中,还全文引用余氏新安堂书后的《告白》,但却忽视其中说的《荔镜记》是由“潮泉二部”,“字多差讹,曲文减少……校正重刊”的。

那么,《荔镜记》是泉州“由当地人自己编的地方化了的剧本”,还是据“潮泉二部”……校正重刊”的,又与远在七八百公里之外的“三大声腔的产生”有什么关系,无不令人十分困惑。

三是同在1981年《戏文概论》出版之际,上海辞书出版社出版了《中国戏曲曲艺词典》,在〔潮剧〕条目下写道:“嘉靖年间已有剧本流传,现尚有嘉靖刻本《荔镜记》……。” ② 而在同书的〔梨园戏〕条目下,只提及“解放后整理的传统剧目《陈三五娘》……。”③ 明明白白肯定《荔镜记》是潮州本,也完全忽略嘉靖本《荔镜记》书名的“潮泉”两字中的“泉”字,以及1954年泉州《陈三五娘》在上海会演的轰动影响,它还是同源于《荔镜记》的传本,却只字没提。人们总是视“词典”更具权威性,不应该厚此薄彼。

四是在《戏文概论》出版四年后的1985年,广东人民出版社出版了《明本潮州戏文五种》。书中“把欧阳予倩、梅兰芳1956年访日本时带回的《荔镜记》复制本编入其中为第三种。书中还有一篇饶宗颐先生写的《〈明本潮州戏文五种〉说略》,全文如下:

“四十年来,国内外学人对于民间戏曲和民族音乐的探讨与钻研,引起极大的热潮,……对于华南各地民间戏曲唱本的搜集和研究更不遗余力。从福建的南音以至纸影戏,都有专家作过重要研究工作。关于潮州戏文的古代刊本流落在海外者,亦有人加以汇集印行成书。台湾大学退休教授吴守礼先生,即竭一生精力从事这方面的工作,特别从语言学观点,做出许多贡献,他编印的《明清闽南戏曲》四种(《定静堂丛书》本)便是一个例子。可是他所收集刊五色泉、潮(按:泉、潮有误,应为潮、泉。)是合泉州、潮州二本加以会刊。奥地利的万历本标题曰(潮州东月李氏编集),东京的《潮调金花女》,分明出自潮州,具有《潮调》名目,把它单纯列入“闽南”的范围,似乎不甚公允。说它们是用广义的闽南方言来写作,虽则潮语与闽南语同属于一个语言系统,实际上仍有许多距离。” ④

饶先生的意见很值得尊重。潮州话与闽南话虽然都在广义上称为闽南方言,实际上却有很大距离。尤其是万历本《荔枝记》,开宗明义就标为“潮州东月李氏编集”,其中一些方言俗字的使用也具有潮州特色。从整本戏文读来,笔者也认为万历本应属于潮州的版本。把它“单纯列人闽南”戏文,确实有欠“公允”。笔者冒昧建议,吴守礼先生将来如果要重版《明清闽南戏曲四种》,可以考虑抽出万历刊本《荔枝记》,而补上光绪十年刊本《荔枝记》。因为后者是泉州方言的作品,一脉相承。但笔者同时也认为,把嘉靖刊本《荔镜记》“单纯列入”《明本潮州戏文五种》,同样有欠“公允”。因为正如饶先生文中指出的:“以牛津藏的嘉靖本而论,分明标题曰“‘重刊五色泉、潮'是合潮州、泉州二本加以会刊"。由此便产生了《荔镜记》是潮州本还是泉州本的问题,有待找出相关的史料来加以澄清。

五是继1981年《戏文概论》《中国戏曲曲艺词典》之后,1992年,由张庚、郭汉城先生主编的《中国戏曲通史》,也用一定篇幅论述《荔镜记》。现在看来也许采用《戏文概论》某些论述,或受《南词叙录》的“弋阳腔……闽广用之”的误导,首先是把《荔镜记》直接归入“弋阳诸腔作品”。其次是认为《荔镜记》的所用曲牌是“新增北曲”。最后是认为《荔镜记》“特别写了‘留伞’一场戏”,这些可惜都是弄错了。

《通史》曾科学地论述各地声腔的形成,指出“四大声腔的形成,是南戏艺人在当地适应群众的需要,与当地语言、民间艺术相结合,进而逐步变化而来的。每种声腔以它形成的地方命名,……” 。⑤ 这段话说得非常好。中国各省市县的方言千差万别,以致先后涌现大量的地方声腔剧种。不久前见到统计尚存的还有三百多个剧种。福建、广东有各自的多种剧种,无不以“当地语言”命名。福建现存的闽剧、莆仙戏、梨园戏、高甲戏、歌仔戏等五大剧种和小剧种几十个,无不以当地方言为声腔特色。福建的泉州话与广东的潮州话,虽然同属广义的闽南方言,但还有很大差别,至于与四大声腔形成的所在地江、浙、赣诸省的弋阳、昆山、海盐、余姚的各自方言,则差别更大。到今天,泉潮人与弋阳诸腔的人士交往,如果不用普通话,双方是无法沟通的。泉州与潮州自古以来都有各自的“当地语言”,自然也有各自的声腔,并用当地的地名“命名”,即泉腔与潮腔。《荔镜记》是有违常规以泉、潮两本底本合编的,所以其刊本的文字,是以泉腔为主、潮腔为辅的地道方言。而且这些方言,各自传衍千百年至今还极其鲜活地保存下来。尤其重要的是,《荔镜记》开宗明义的标题即把“潮泉”两字标明为潮州、泉州的地方声腔属性。因此,把《荔镜记》归入由只限于江、浙、赣诸省所属的“弋阳诸腔作品”,从实际上到理论上都是说不过去的。

《通史》这个章节的执笔者,曾在文中引用“书尾刻有本剧源流情况的一段文字”,却未留意其中的“文字”,尤其是“潮泉”两字,再是忽略《荔镜记》戏文上栏的“颜(彦)臣全部”与“新增勾栏”,所以在评介中对它们只字未提,反而把上栏的第三段内容,即接在“颜(彦)臣全部”与“新增勾栏”之后的“新增北曲正音”及尾页左上角的“增补北曲”,认为是增在《荔镜记》戏文中。该文称《荔镜记》“用泉、潮方言写成,所用曲牌除‘增入’的北曲外,多是南戏的名目” ,这显然是错了,“新增北曲正音”及“增补北曲”,全部集中在上栏,都是北曲,出自《琵琶》《西厢》诸类的非泉腔的套曲,与《荔镜记》毫无关系。

《通史》说《荔镜记》“特别写了‘留伞’一场戏” ⑥ ,这是张冠李戴的误会。其实这场戏不在《荔镜记》之中,而是刊在泉州的顺治本《荔枝记》,在1954年华本会演荣获一等奖的《陈三五娘》中有一折精彩的“益春留伞”,就是源自清顺治本《荔枝记》,至于《荔镜记》则连一个“伞”字都不见。这也许是《通史》的执笔者未见到原刊本所造成的误解。

这折戏无疑是整部戏的关键场面,是陈三苦苦追求五娘面临絶望,已打整了包袱雨伞,决心“返回乡里”时, 被益春发现,经苦留无效才迫使五娘表态“留下”。一波三折,柳暗花明。这场“益春留伞”在道光本、光绪本都一直沿袭下来。1952年之后在泉州戏改会中上演蔡尤本口述《陈三》时,歌仔戏的邵江海艺师才提出以前看梨园七子班有段“伞舞”应予保留,因而才恢复过来,让《陈三》这台戏生色不少。所以从华东获奬以来,人们从梨园戏舞台上,看到这场戏留伞夺伞的载歌载舞,听到陈三发自肺腑的倾诉以及五娘最后的表白,无不深受感动、为之喝彩。简言之,“特别写了‘留伞’一场戏”的不是明刊《荔镜记》,而是清顺治本《荔枝记》及历代梨园艺人的在实践中的创造。

六是泉州地方戏曲研究社,自1997年起启动编辑15卷本的《泉州传统戏曲丛书》时,并未读过上海1981年出版的《中国戏曲曲艺词典》,也不知有《明本潮州戏文五种》,便毫无疑义地把《荔镜记》校订本编在第一卷头一本,接下来是顺治、光绪《荔枝记》等,本篇开篇还有郭汉城先生、李亦园先生分别作序,于2000年由中国戏剧出版社出版。2010年又有用书影与校订本合编为一函四本的《荔镜记荔枝记四种》⑦ ,再由中国戏剧出版社出版。笔者在《丛书》16卷开头还写了篇《荔镜记的来源与归属问题刍议》,又在南京胡忌先台主编的《戏史辨》发表一篇《〈荔镜记〉三辨》,再就它的来源与归属问题表达初步的意见。

进入本世纪保护“非遗文化”时期,泉州市政府和文化部门,在泉州南音(原称弦管)向联合国教科文组织申报为“人类非物质文化遗产代表作名录”于2009年获得成功以后,再以《陈三五娘》为名的民间故事独家申报,获得成功,2014年被列入国家级非物质文化遗产名目。

从上述台湾、南京、广东、香港和北京多位名家论述《荔镜记》,可以说各有各的高深见解,值得敬重与学习。但新安堂刻书商四百多年前留下的一个问题,即《荔镜记》《告白》说的《荔镜记》是由“潮泉二部”合编的,是真的还是托词?如果是真的,却没说“潮泉二部”各自的份额,以致为后人造成麻烦与纷争,如果今天能把“重编”即合编的底本找出来,便可一目了然,清楚明白。但往事如烟,时光流逝近五个世纪,建阳新安堂早已不复存在,麻沙也没闻有历史档案馆,其雕刻的木版肯定也化为灰烬。而海内外近四五十年来,先后发现的几部《荔枝记》刊本,也没一本可以断定是嘉靖合刊本《荔镜记》的底本。

三

那么,在尚未找到用以合编的“潮泉二部”的“底本”时,如何来判别“潮泉二部”在嘉靖刊本《荔镜记》中各占的份额?最有效的办法,当然是能找到其底本,便可水落石出。可是纸质的底本过了四百多年,除非奇迹出现,否则只能是空想。但有幸的是,奇迹果然发生,其底本之一竟然出现,它却埋在潮州古墓中。

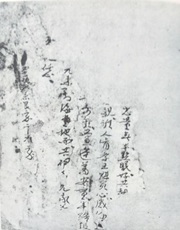

2013年,笔者受韩山师院吴榕青教授邀请去该院作《荔镜记》讲座,会后在交谈中,他提起1958年在潮州古墓出土了一批明代戏曲写本,其中竟然有《荔枝记》,只可惜当年出土后未加保护,只剩下一残页留下几行断续的文字;这残页还被误以为与同是出土《蔡伯喈》写本有关,便编在《明本潮州戏文五种》中《蔡伯喈》⑧ 之后。这是笔者意外听到的重要信息,回家后,便查阅《明本潮州戏文五种》,果然在第361页,发现该残页插在《蔡伯喈》抄本之后(见图1)。虽然残缺不全,但一叶知秋,把残页的片言只语,与原珍藏于奥地利国立图书馆的《新刻增补全像乡谈荔枝记》(1991年,笔者亲手获得龙彼得教授持送一本复印本,2011年经校订以《明万历荔枝记校读》为名由中国戏剧出版社出版)相互比较一经对照发现,尽管其中多处腐蚀中断,但连贯起来,竟然一字不差。

全段文字见《明万历荔枝记校读》44出,其中红字为残页留存们文字:

〔生唱〕忙筆拜,說未盡,夜日思量無半點眠。好共怯那為恁,你莫疑我再去重娶親,誰人肯學王魁負幸⑨ 。感你送只寒衣盤纏,封書值千萬金。又逢著安童半路報信,說叫我兄來到海豐地面,只去見兄,終須會來見恁、々々。

有了这几行字的残页,恰如文史界常有一项历史遗物的发现或出土,经过考证,便会颠覆之前证据不足造成“认识”上的偏颇,获得新的证据与认知:

一是可以证实新安堂当年真的是用“潮泉二部”写本《荔枝记》作为底本的,而且同类的写本在民间应该不止一部(如以上出土的抄本作“负幸”,可能还有同类的抄本则作“负心”)。

二是可以证实潮州东月李氏在明万历年间,用与新安堂同类的《荔枝记》抄本,经“新刻增补”,编成一本上文提到的潮州独家的《新刻增补全像乡谈荔枝记》刊行,只是潮州以至国内其他地方都没能保存,却外流在奥地利国家图书馆,幸得龙彼得教授拷贝,笔者又有幸得到龙彼得教授赠送副本,于2011年在校订中惊喜地读到《荔镜记》中特地标示(潮腔)的十首唱段,原来就是来自这本《新刻增补全像乡谈荔枝记》,进而推想《荔镜记》书后《告白》说的“潮泉二部”的底本之一的潮州本,是确实存在的。由此可进一步证明,新安堂刻书商当年在“重刊”《荔镜记》时,凡取自潮州写本内容的,都特地标上(潮腔)两字,余者大部分则为“泉腔”,以显示“潮泉二部”的由来。进而明白这些标上(潮腔)的唱段,是取自潮州底本文字的出处,而不是戏中人物的“唱腔”属性。

三是可以证实“潮泉二部”既有一部潮州底本《荔枝记》,同理也可证实有一部泉州底本《荔枝记》。不然就不是所谓的“重编”即“两本合编”的刊本,有如人有其父必有其母,有其母必有其父。否则何必要郑重其事加上“潮泉二部”的标示。只是泉州至今未见有“底本”的“出土”,但不等于没有底本。这个底本,可能在淸初1651年,由“书林人文居梓行”为书商刊刻为顺治本《新刊时兴泉潮雅调陈伯卿荔枝记大全》,其后又传承于道光、光绪两本《荔枝记》。由此,笔者反思2010年在《荔镜记荔枝记四种》中写的《前言.一脉相承五百年》中,认为明刊《荔镜记》是始祖本,然后依序传承于清顺治本、道光本、光绪本《荔枝记》。现在看来,也应当予以必要的修正,其一脉相承的不是《荔镜记》本身,而是《荔镜记》“重编”之前的底本之一,即泉州《荔枝记》写本,而非明嘉靖年间“重编”的《荔镜记》刊本。

理由之一,泉州顺治本不叫《荔镜记》而叫《荔枝记》。其刊行者“书林人文居”不知居于何地,似乎无视或不知相距85年前有《荔镜记》的刊行,只是以同名为《荔枝记》的写本作为底本梓行。因此,顺治本《荔枝记》完全排除《荔镜记》中的十处标示(潮腔)的唱段,呈现一本正常的戏曲演出本不应当有两种不同的声腔文词。

理由之二,顺治本《荔枝记》恢复了宋元南戏“头出生二出旦”的传统。完全抛弃《荔镜记》头出〔末〕唱【西江月】为引子并介绍本戏大意”,第二场是主角的父母与哥哥出场的“辞亲赴任”,第三场才是主人公陈三登场的明传奇的体例。顺治本《荔枝记》则生陈三头一个出场。这点很重要,证明梨园戏确实是宋元南戏的遗响。

理由之三,梨园戏名师蔡尤本口传的戏文中,陈三有首代表性名曲《因送哥嫂》,五娘在陈三被发配后的思君中有三首名曲《纱窗外》《三更鼓》《精神盹》,都出之于顺治本《荔枝记》,而嘉靖本《荔镜记》和万历本《荔枝记》都缺失《因送哥嫂》和《精神盹》。可见单纯的顺治本比“重(合)编”的《荔镜记》更完整,更贴近《荔镜记》底本的泉州本。

理由之四,顺治本用的是泉州方言俗字,完全不见潮州方言俗字。如“娶妻”的“娶”,顺治本《荔枝记》作“𤆬”,而万历潮州本《荔枝记》则作“𡥘”。又如“大官”的“官”,顺治本《荔枝记》作正字“官”,而万历潮州本《荔枝记》则作“萑”。可见地域声腔不同所用俗字亦不同。

由此可进一步证明,新安堂刊刻的《荔镜记》,是读本而不是供演出的脚本,而顺治等三种《荔枝记》则更接近戏班的演出本,而其精粹则传承于蔡尤本等梨园戏老艺师的口述记录本中,而后改编为1954年轰动一时的《陈三五娘》。梨园戏剧团多位老编导,无不认为蔡尤本等艺师的口述记录本,更接近于顺治本《荔枝记》。而明万历的潮本《荔枝记》,是在《荔镜记》问世15年后“增补”的。但客观地说,笔者曾在《万历本荔枝记校读》一文中,指出有些情节太不合理,陈三的形象大受贬低,是个不负责任且自辱的小人。所以这本戏从未见上演与传承。潮剧后来传承的可能是《荔镜记》的底本之一,其活态的在网上看得见的只有《大难陈三》一小折。1954年在上海举办华东戏曲会演,广东潮剧团姚璇秋等演员曾去观摩,当场向梨园戏学习,回去后,潮剧团又派姚璇秋等四人到泉州梨园戏剧团,一对一学戏,并获赠《陈三五娘》演出本,同年经移植配上潮调音乐上演,亦轰动一时,并拍成彩色电影,改名《荔镜记》,其实《陈三五娘》仅仅是《荔镜记》的上半部而已。

简言之,顺治本《荔枝记》不是顺治时的新作,其底本早于明嘉靖《荔镜记》之前就已形成。再从新中国成立前后梨园戏的老艺师口中得知,他们从来不知有什么《荔镜记》,只是靠世代师傅口传身授的《陈三》。可见写本《荔枝记》的由来更为悠久。

至于《荔镜记》书中的“潮泉”问题,还得引用在欧洲先后发现并研究嘉靖《荔镜记》和万历《荔枝记》的龙彼得教授的研判:《荔镜记》有七十六支曲牌:“此剧具有潮州和泉州的色彩,但本子里特别刊明为潮州腔的,只有九支曲牌,这就意味着所有其他的曲牌都出自泉州。”⑩

四

综上所述,可以归结出土明代一残页,何以能破解认识《荔镜记》的疑难问题。

一是《荔镜记》确实是由“潮泉二部”写本《荔枝记》合编的,其主要成份是来自泉州底本。所以台湾大学吴守礼教授,把《荔镜记》加上顺治光绪本等合编为《明清闽南戏曲四种》,虽然不是十分单纯,但记编相关资料并出版无疑是有利于专题学术研究的。龙彼得教授也指出的《荔镜记》中的绝大多数曲牌来自泉州,更充分地证明了这一点。

二是钱南扬先生《戏文概论》成书于1977年,许多相关史料尚未发现,况且闽粤自古已有各自强大的声腔,所以其所谓的“三大声腔”和“戏文”的传入,才有泉州自己人编写《荔镜记》的观点是不能成立的。泉州先后出版的16卷的《泉州传统戏曲丛书》和《荔镜记荔枝记四种》等都无“三大声腔”的痕迹,更是坚实的旁证。

三是《中国戏曲曲艺词典》《明本潮州戏文五种》和《中国戏曲通史》等书提到的“潮调”或“弋阳腔”等,都是上世纪八九十年代编著出版的。但历史是发展的,尤其是新世纪以来,开展对非物质文化遗产的抢救和保护,才有许多古老的史料的发现,并发现各地因人文和自然环境形成的各自有异的独立声腔,即使紧邻的闽粤两省,其一省之内都有各异的声腔,其方言俗字与叫音,都是完全不同的。再仅以福建泉州的艺校为例,历来向全市各县区招生,来的都是操“泉腔”的学生,但各县区的声腔还是有差异,所以一开学,不论是戏曲班或南音班,都得由有标准“泉腔”的老师,用泉州古城区的声腔来正音。所以在传承传统文化工作中,各自尊重和保护当地的声腔,同时尊重外地的声腔,避免用一种声腔“覆盖”他种声腔,不强加于人,彼此尊重,各美其美,是当今和谐社会所需要的。

总的看来,泉州在这二三十年中,意外地从海内外获得明清两代《荔镜记》《荔枝记》五种孤本的副本,并由笔者一一加以校订正式出版,公开发行,同时又有几篇相关的前言后语的发表,为五百年间的中国戏曲史,增添稍许多姿多彩的笔墨,应该说是功德完满了。但笔者仍然感到意犹未尽,主要的还是“潮泉二部”重(合)编的《荔镜记》,究竟是从何而来?如果真的是两个底本合编的,那么双方占多少份额?于今仍然悬而未决。幸得上文所说的古墓出土了《荔枝记》写本残页,再经比对,终于知道其起始,是古人用口传手写的文字留下两本底本,才能“重(合)编”为《荔镜记》。其后,又有两本与底本同类的写本可能分道扬镳,一是潮州底本“增补”“新刻”为明万历《荔枝记》;二是泉州的底本则传承于清顺治《荔枝记》;另方面,则是不留在纸面上的历代老艺师的口传身授。以梨园戏为例,直到了1952年梨园戏老艺师蔡尤本口传,才有了许书纪先生记录了22出的口述本(以后刊于《丛书》一卷的《陈三》),而后林任生先生等取其上半部至“出奔”为止,经整理提高,改编为《陈三五娘》,在华东戏曲会演中荣获优秀演出奖,剧本和四个主要演员分别都获得一等奖,还有导演奖、鼓师奖、舞美奖,可以说风光无限,之后还拍成彩色电影公映。其剧本又为国内十六个剧种所移植演出。而潮州底本传承于明万历《荔枝记》便中止,清代再也见不到传本。至于口传方面,潮剧只有一个折戏《大难陈三》,也为当地观众所喜爱。但潮剧似乎没有《陈三》完整的传本,所以在华东戏曲会演后,便学习和移植梨园戏得奖本,配上潮调音乐广泛演出,亦轰动一时,并由珠影拍成彩色电影《荔镜记》上映。

岁月如流,人事匆匆,当年泉州参与《陈三五娘》编演和各自作出巨大贡献的人士,绝大多数都已经成为古人。即使,1985年由离退休文化干部组成的泉州地方戏曲研究社的发起者七人,如今只剩下我这个跨九的老人还在追忆,在近四十年间从故纸堆中的寻寻觅觅,耳濡目染,把这些陈年往事和近期新发现的几个曲折传承的要点笔录下来,对后来者追溯这五百年间从《荔镜记》到《陈三五娘》的历程和破解某些疑难问题,也许会有所帮助。如有不当之处,欢迎批评指正。

注:

① 钱南扬:《戏文概论》,上海古籍出版社,1981年,第46页。

② 上海艺术研究所、中国戏剧家协会上海分会编:《中国戏曲曲艺词典》,上海词书出版社,1981年,第216页。

③ 上海艺术研究所、中国戏剧家协会上海分会编:《中国戏曲曲艺词典》,上海词书出版社,1981年,第199页。

④ 广东省潮剧发展与改革基金会编:《明本潮州戏文五种》,广东人民出版社,2007年,第5页。

⑤ 张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通史》,中国戏剧出版社。1992年,第456页。

⑥ 张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通史》,中国戏剧出版社。1992年,第713页。

⑦ 泉州市文化局、泉州地方戏曲研究社编:《荔镜记荔枝记四种》,中国戏剧出版社,2010年。

⑧ 广东省潮剧发展与改革基金会编:《明本潮州戏文五种》,广东人民出版社,2007年,第361页。

⑨ “幸”,写本作“心”。

⑩〔荷〕龙彼得辑录著文,泉州地方戏曲研究社编:《明刊戏曲弦管选集》,中国戏剧出版社,2003年,第4页。